Ernst Wilhelm von Baumbach

Der Untergang der Grande Armée 1812

Persönliche Aufzeichnungen über seine Erlebnisse während des Feldzugs in Russland 1812

Nach der Niederschrift von Heinz Knab, Konstanz 2003

Bearbeitet und herausgegeben von Bert Böhmer 2004

für seine Familie zum Gedenken daran, dass es auch früher schwere Zeiten in Deutschland gab

Vorbemerkung des ersten Bearbeiters

Der Verfasser dieser Aufzeichnungen, Ernst Wilhelm von Baumbach, war als dritter von fünf Söhnen des Landrats Ludwig von Baumbach aus der Tannenberger Linie und dessen Gattin Christine geb. von Wangenheim, zu Nentershausen (Regierungsbezirk Cassel) im Jahre 1791 geboren. Im württembergischen Militärdienst machte er die Feldzüge 1812, 1813, 1814 und 1815 mit und starb 1860, vermählt mit Luise Freiin von der Hoop, als Generalleutnant und Gouverneur von Stuttgart.

Die folgenden Erinnerungen sind in einer für die eigene Familie bestimmten, nicht veröffentlichten Darstellung des Feldzuges entnommen, die er auf Grund seiner persönlichen Eindrücke und der Mitteilungen seines Freundes Wildermuth niederschrieben hat.

Fridolf von Baumbach

Hauptmann und Batteriechef im 2. Rhein. Feldartillerieregiment Nr.23

Aus dem Nachwort des zweiten Bearbeiters Heinz Knab

Im Jahre 1987 habe ich – schon einige Jahre im Ruhestand – im Rahmen meiner Recherchen zur Familiengeschichte Gut Nentershausen bei Rotenburg an der Fulda in Nordhessen besucht. Die Urgroßmutter meiner Mutter, Charlotte von Baumbach (1803-1855) wurde in Nentershausen geboren. Ich wurde freundlich empfangen und konnte die Stammburg Tannenberg sowie die Ahnengalerie und Familienporträts im Herrenhaus ansehen. Das Bild unserer Vorfahrin Charlotte hängt zusammen mit den Bildern ihrer zehn Geschwister in der Ahnengalerie. Eine farbige Fotografie davon konnte ich anfertigen lassen. Alle elf Kinder blieben am Leben und haben z.T. bemerkenswerte Lebensschicksale gehabt.

Der ältere Bruder von Charlotte (und Verfasser des Tagebuchs), Ernst Wilhelm von Baumbach (1791-1860) hatte als junger Offizier an dem Feldzug Napoleons 1812 nach Russland teilgenommen. Ich erhielt auch eine Kopie seines Berichtes über seine Erlebnisse in Russland. (Textgliederung und Anmerkungen stammen von Heinz Knab.)

Die Familie von Baumbach aus Nentershausen bei Rotenburg an der Fulda zählt zu den wenigen hessischen Adelsgeschlechtern, die seit Jahrhunderten ihren Besitz erhalten und bis in unsere Zeit weiterführen konnten. Schon 1330 wurde die Burg Tannenberg in Nentershausen von dem Ritter Ludwig von Baumbach erbaut. Die Baumbachs waren Erb- und Gerichtsherren in Nentershausen und haben zahlreiche Beamte und Offiziere in hessischen Diensten sowie im Dienst anderer deutscher Staaten gestellt. Das Herrenhaus enthält in mehreren Räumen viele Familienporträts und ein umfangreiches Familienarchiv. Sophie (1785-1869), die älteste Schwester von Charlotte, war Hofdame am Hofe des Herzogs Karl-August von Sachsen-Weimar, Goethes Freund und Gönner. Sie war eine auffallende Schönheit. Auf der Rückseite des Bildes zeigte man mir ein kleines Gedicht, das Goethe für sie geschrieben hatte. In dem hier vorliegenden Bericht macht ihr Bruder Ernst Wilhelm auf der Durchreise nach Russland ihr 1812 einen Besuch in Weimar.

Friedrich von Baumbach (1788-1824), ein weiterer Bruder, war als junger Leutnant an dem Aufstand hessischer Truppen 1809 gegen die Herrschaft des Königs Jérôme Bonaparte in Kassel beteiligt. Dieser Aufstand wird in der Novelle „Aufruhr in Hessen“[1] geschildert. Er stand unter der Führung des Obersten von Dörnberg. Friedrich von Baumbach war verlobt mit Bettine von Treysa, die Hofdame am Hofe Jérômes in Kassel war. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, es gab Todesurteile und langjährige Freiheitsstrafen. Auch Friedrich von Baumbach war verhaftet worden, konnte aber fliehen.

|

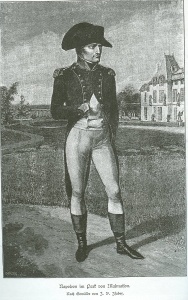

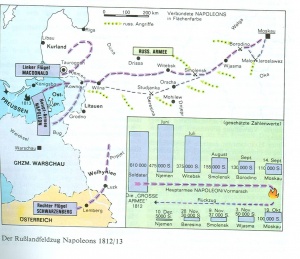

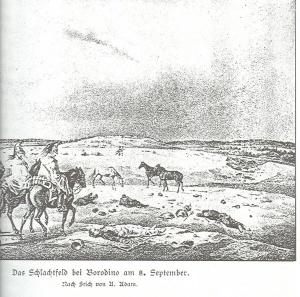

Napoleon I. erklärte am 24.Juni 1812 Russland den Krieg und überschritt mit einer Armee von 608 000 Mann, 187 000 Pferden und 1372 Geschützen die russische Grenze. In Gewaltmärschen wurde am 15.August die Stadt Smolensk erreicht, wo es mehrere Tage zu schweren Gefechten kommt. Die Russen unter General Kutusow weichen ständig zurück, doch kommt es am 7. September bei Borodino zu einer großen Schlacht mit ungeheuren Verlusten auf beiden Seiten. Am 14. September zieht Napoleon mit einer durch Hunger, Krankheiten und Erschöpfung erheblich dezimierten Armee in Moskau ein. Nachdem die Russen ihre weitgehend aus Holz erbaute (alte) Hauptstadt angezündet haben, muss die französische Armee im Winter den Rückzug antreten, der zur Katastrophe wird. Der Untergang der „Grande Armée“ Napoleons war eine der größten militärischen Katastrophen der neueren Geschichte. Von der riesigen Armee konnten schließlich nur 58 000 Mann, 15 000 Pferde und 150 Geschütze aus Russland heraus kommen.

Der hier vorliegende authentische, realistische und ungeschminkte Bericht stellt ein erschütterndes Zeugnis über diese Ereignisse aus der Sicht eines unmittelbar Beteiligten dar. Der Verfasser dieses Berichts ist Ernst Wilhelm von Baumbach (1791-1860). Er ist der Bruder von Charlotte von Baumbach, der Urgroßmutter meiner Mutter.

Ernst Wilhelm war 20 Jahre alt und Oberleutnant im 1. württembergischen Infanterieregiment Prinz Paul, das, wie der größte Teil der Armee des Königreichs Württemberg unter Führung des Kronprinzen an dem Feldzug in Russland 1812 teilnehmen musste. Die Rheinbundstaaten stellten als Verbündete der Franzosen Kontingente für die Hauptarmee, während die ebenfalls mit Napoleon verbündeten Preußen und Österreicher Heere in Nord- bzw. Südrussland stellten, die nichts zur Entscheidung beitragen konnten.

Gerade nach den Erlebnissen des 2. Weltkrieges ist es wohl wert, sich dieses Geschehen vor fast 200 Jahren noch einmal zu vergegenwärtigen, vor allem auch den jüngeren Generationen, die einen Krieg nicht selbst erlebt haben. Heinz Knab, Konstanz 2003

Mobilmachung und Bereitstellung zum Angriff

Im Januar 1812 erhielt der König von Württemberg[2] den Befehl, die zum Ausmarsch bestimmten Regimenter auf den Kriegsfuß zu setzen, was bei den jungen Militärs große Freude erregte. Ich war damals nicht viel über 20 Jahre alt, Oberleutnant und Adjutant des Infanterie-Regiments Nr.1 Prinz Paul und stand in Ludwigsburg in Garnison.

Zu Ende Februar sammelte sich das Truppenkorps in der Gegend von Heilbronn und der Kronprinz[3] übernahm den Oberbefehl. Die Infanterie kommandierte Generalleutnant von Scheler, die Reiterei General von Wöllwarth, die Artillerie Oberstleutnant von Brand. Chef des Stabes war Generalmajor von Kerner. Die Infanterieregimenter Nr.1 und Nr. 4 bildeten die 1. Brigade unter Befehl des Generalmajors von Hügel.

Nachdem der König in der Gegend von Oehringen Revue gehalten und Abschied von uns genommen, brach das Korps am 11. März auf, um in 4 Kolonnen über Mergentheim, Marktbreit, Wiesenheit, Neusass, Stassfurt, wo wir auf Fähren über den Main setzten, nach Coburg zu marschieren. Von da nahm es seinen Weg über den Kahlert, einen Gebirgszug des Thüringer Waldes, nach Saalfeld, Rudolstadt und Leipzig, wo mein Regiment am 26. März eintraf und in der Stadt einquartiert wurde.

In Rudolstadt nahm ich Urlaub nach Weimar, um meine Schwester Sophie zu besuchen, welche Hofdame bei der damaligen Herzogin war.[4] Ich freute mich sehr, vor einer so großartig angekündigten Weltbegebenheit wenigstens ein Glied meiner Familie zu sehen. Ich wurde bei Hofe gnädig aufgenommen und zur Tafel gezogen. Die Erbprinzessin, Großfürstin Maria Pawlowna, gab mir ein in russischer Sprache abgefasstes offenes Empfehlungsschreiben an ihre Landsleute mit, von dem ich jedoch nie Gelegenheit fand Gebrauch zu machen. Es wurde mir auf dem Rückwege in Kowno mit meiner ganzen Habe geraubt.

In Leipzig erhielt das württembergische Korps die Bestimmung, als 25. Division der Großen Armee zu dem III. Armeekorps zu stoßen, zu dem noch die Divisionen Ledru und Ragout zählten. Am 4. April brachen wir gegen die Oder auf, wo wir am 14. im Lebuser Kreis Quartiere bezogen. Bis zum Eintritt in den preußischen Staat waren wir überall freundlich aufgenommen worden. Auch hier konnten wir nicht gerade über schlechten Empfang klagen; aber wenn der Hass der Bevölkerung vor allem die Franzosen traf, so war doch auch den Württembergern ihre Aufführung 1806 und 1807 in Schlesien, wo sie unter dem Befehl des durch seine Raubsucht berüchtigten Generals Vandamme standen, nicht vergessen worden.[5]

Außer einer Revue vor dem Korpskommandanten Marschall Ney fiel zunächst nichts Bemerkenswertes vor. Am 3. Mai bezogen wir recht gute Quartiere in Frankfurt an der Oder, und acht Tage später brachen wir nach der Weichsel auf, wo wir am 21. diesseits Thorn eintrafen.

Die Gegenden Polens, die wir durchzogen, machten den Eindruck der Fruchtbarkeit, ihr Anblick war aber ebenso traurig wie der ihrer Bewohner. Tannenwälder wechseln mit Sandflächen ab. Selten, dass die Eintönigkeit der Landschaft durch einen Berg unterbrochen wird. Kleine Seen finden sich oft; ihre Ufer sind jedoch flach und von keinem frischen Grün belebt. Außer den Edelhöfen sieht man nichts als elende, mit Stroh bedeckte Hütten; und wenn man in den Städten mehr Zivilisation antrifft als auf dem Lande, so herrscht doch die größte Unreinlichkeit.

Der höhere Adel hat wohl einen Anstrich von Bildung, aber auch bei ihm geht neben dem Luxus die Rohheit daher. Der Handel liegt ausschließlich in den Händen der Juden, auch sind sie die Besitzer der Wirtshäuser und Schnapskneipen, treiben alle Handwerke, sprechen durchgängig mehr oder wenig Deutsch und waren trotz ihres Hanges zum Übervorteilen von großem Nutzen für uns. Besonders widrig war mir die Unterwürfigkeit der Landleute. Eine Bitte wurde selten anders als auf den Knien liegend vorgebracht.

Das Land wurde von uns nichts weniger als befreundet behandelt. Es war nicht wohl möglich in Feindesland ärger zu hausen, als von der Großen Armee in Polen und Altpreußen geschah.[6] An der Weichsel angelangt, bekamen wir den Befehl, uns auf dem Wege der Requisition mit Lebensmitteln, Schlachtvieh, Brot, Mehl und Fourage usw. mit Hilfe von beladenen, elenden Vorspannwagen zu versorgen. Bei dieser harten, vom Kaiser selbst angeordneten Maßregel, die, soweit wir in Betracht kamen, unser Oberst möglichst zu mildern suchte, konnte es nicht ausbleiben, dass sich Missbräuche einschlichen, dass Hohe und Niedrige sich Erpressungen aller Art erlaubten, dass bei der gewaltsamen Wegnahme von Lebensmitteln Plünderungen und Betrügereien geschahen und schließlich die Disziplin gefährdet war.

Am 23.Mai kamen wir nach der Festung Thorn und am 5.Juni nach Lebau. Hier zeigte sich bereits ein so großer Mangel an Fourage, dass die Kavallerie auf grünes Futter gesetzt wurde. Am 14.Juni trafen wir in Gerdauen ein, am 17. in Goldap, wo wir zum letzten Male einquartiert wurden. Am 20.vereinigte sich das ganze Armeekorps im Lager bei Kalwari. Wir hofften, hier einige Tage zu bleiben, mussten jedoch schon am 21. abends nach dem Fluss Njemen (Memel) aufbrechen, wo wir am 23. bei Dobelin eintrafen.

Waren die Märsche bis Kalwari anstrengend gewesen, so war es von dort bis an den Njemen noch mehr. Kaum, dass man am Tage einige Stunden anhielt, um abkochen zu lassen. Da jedoch das Schlachtvieh nicht folgen konnte, so fand auch keine regelmäßige Austeilung von Lebensmitteln statt, und wir waren genötigt, den eisernen Vorrat an Zwieback und Mehl anzugreifen. Hinzu gesellte sich eine große Hitze, schlechtes, oft ungenießbares Wasser und tiefe Sandwege, die oft stundenlang durch dichte Tannenwälder führten, wo kein kühles Lüftchen die ermatteten Tiere und Menschen erquickte. Die Folge war, dass unsere in Kalwari noch ganz vollständige Infanterie auf diesem beinahe unausgesetzt drei Tage und drei Nächte dauernden Marsch den sechsten Teil ihrer Leute zurücklassen musste. Hier kam es auch vor, dass wir eine große Strecke durch einen auf beiden Seiten brennenden Wald marschieren mussten, was besonders für die Munitionswagen eine böse Aufgabe war, die einzeln im Galopp durchfuhren.

Vormarsch in Russland

Unser Armeekorps rückte am 24.Juni an den Njemen, defilierte am 25. vor dem Kaiser über die geschlagenen Brücken und marschierte über Kowno nach Kornelo.[7] Am 26. gelangten wir in der allgemeinen Bewegung gegen Wilna bis Skoruli, am 27. nach einem sehr anstrengenden Marsch bis Jewe. Die Truppen waren so erschöpft, dass ihnen am 28. ein Rasttag gegönnt wurde. A. 29. ging das III. Armeekorps bei Kirgaliki auf einer Bockbrücke über die Wilija.

Die bisherige Witterung änderte sich plötzlich, ein heftiger Landregen fiel ohne Unterlass fünf Tage lang, kühlte die Luft empfindlich ab und verdarb die schlechten Wege noch mehr. Die württembergische Division hatte die Nachhut und erreichte erst um 3 Uhr morgens das Lager bei Suderwa. Sie war am Tage zuvor um 4 Uhr morgens abmarschiert, also 11 Stunden unterwegs gewesen.[8] Ich war vorausgeschickt worden, um das Lager für die Brigade abzustecken, aber eine Menge Leute waren zurückgeblieben. Viele von denen, die sich bis ins Lager schleppten, sanken vor Erschöpfung in dem grundlosen Boden um. Es war so schwer, in dem Ort Unterkunft zu finden, dass selbst der Kronprinz nebst dem ganzen Generalstab in einer Scheune vorlieb nehmen musste. Meine monatlichen Rapporte im Format von mindestens 6 Quadratfuß musste ich in einem Schweinestall, vielfach gestört durch den von allen Seiten eindringenden Regen, bei Schein einer Kirchenkerze in der Nacht abfassen.

Am 1.Juli marschierten wir nach Gedrojuzani, am 2. nach Maliäti. Hier, wo wir an einem Walde 4 Tage lang lagerten, wurde ein Spital für die Leichtkranken errichtet, während die Schwerkranken nach Wilna gebracht wurden. Unsere Infanterie zählt bereits über 700 Kranke.

Wir erreichten am 6.Juli Zulandsee und am 14. das Lager von Raskimosi, wo wir bis zum 19.Juli stehen blieben. Auf all diesen Märschen hatten wir zwar nicht mit den Russen, die sich überall zurückzogen, wohl aber mit Ungemach aller Art zu kämpfen. Magazine waren nicht vorhanden, das Fleisch des abgetriebenen Schlachtviehs erregte Ekel, und Brot fehlte beinahe ganz. Was die Russen übrig gelassen hatten, reichte zu unserem Unterhalt nicht aus. Deshalb mussten Requisitionskommandos seitwärts detachiert und von Raskimosi wieder 500 Kranke nach Wilna gesandt werden. Ohne einen Schuss getan zu haben, war unsere Infanterie auf zwei Drittel ihres Bestandes zusammengeschmolzen.

Am 19.Juli marschierten wir nach Okoloki, am 20. lagerten wir bei Bonachon und am 24. nach Kasmirowi gegenüber Polozk… Am 27. betraten wir das Schlachtfeld von Ostrowo; dessen Anblick von der Hartnäckigkeit des Kampfes zeugte, und bezogen nach einem Nachtmarsch zwei Stunden vorwärts Witebsk ein Lager.

In 12 Tagen hatten wir ohne Rasttag 36 deutsche Meilen zurückgelegt. In der brennendsten Hitze führte der Weg oft stundenlang durch dichte Wälder. Der quälendste Durst konnte selten gestillt werden, denn traf man auf einen Brunnen, so war er von den Vorausmarschierenden geleert oder verunreinigt. Kam man an einen See, so hatten die hineingerittenen Pferde ihn weithin in Schlamm verwandelt. Ein großer Übelstand war der immerwährende Kampf zwischen den einzelnen Heeresabteilungen, die einander drängten und abzuschneiden suchten

Für die Verpflegung war nicht besser gesorgt als früher. Was allenfalls noch vorhanden, zehrten die Avantgarden auf, die stets die mehr begünstigten Franzosen bildeten, während uns seit Überschreiten des Njemen fortwährend das Los der Nachhut traf. Der Mangel an Lebensmitteln war so groß, dass man für ein Pfund schlechten Brotes gern einen Taler, für eine Flasche sauren Wein 6-8 Gulden bezahlte.

Bei unserer Ankunft im Lager von Liosna starben nach ärztlichem Zeugnis drei Mann Hungers. Die Ruhe, die wir genossen, hatte auf die Truppe nicht die erhoffte Wirkung. Die heißen Tage und die kühlen, oft kalten Nächte erzeugten neue Krankheiten. Die Spitäler in dem kleinen Liosna waren bald überfüllt. Bei einer Revue, die Marschall Ney[9] am 5. August über unsere Infanterie hielt, fand er sie um die Hälfte ihres Standes vermindert. Viele Leute wurden von einer großen Niedergeschlagenheit ergriffen, es kamen häufig Selbstmorde vor, namentlich bei den jungen Leuten höherer Stände, deren viele kurz vor dem Ausmarsch auf besonderen Befehl des Königs (von Württemberg) den Regimentern als gemeine Soldaten zugeteilt waren.

Am 9.August traf der französische Generalleutnant Graf Marchand in Liosna ein, um anstelle des erkrankten Kronprinzen das Kommando über unsere Division zu übernehmen. Er bewies sich als rechtlicher, artiger Mann, der sich allgemeine Liebe und Achtung erwarb.

Schlacht von Smolensk

Am 11.August verließen wir Liosna und marschierten nach Chomino, wo wir am 14. den Fluss überschritten mit dem Befehl, der Kavallerie unter Murat auf der Straße nach Smolensk[10] zu folgen. Bei dem altpolnischen Grenzstädtchen Ljädi stieß die Vorhut auf Kosaken, die sich nach Krasnoi zurückzogen. Hier kam es zum Zusammenstoß. Wir mussten unseren Marsch sehr beschleunigen; das Gefecht war aber zu Ende, als wir ankamen, und wir sahen nur noch, wie der Kaiser an einem großen Feuer stehend, die eroberten Kanonen an sich vorbeifahren ließ. Wir biwakierten hier und marschierten am 15. bis Lubnjä. Am 16. vormittags erreichten wir die Höhen von Smolensk.

Das III. Armeekorps stand auf dem linken Flügel der Armee, unsere Division lehnte an den Dnjepr. Von unserer Stellung aus erblickte man nichts als die Kuppeln der Kathedrale[11] der Altstadt, einen Teil des Flusses und die auf seinem rechten Ufer sich erhebenden Anhöhen. Am 17.August vormittags wurde ein vorwärts liegendes Hospitalgebäude besetzt und eine Erkundung der Vorstadt Krasnoi unternommen, welche man stark besetzt fand.

Der allgemeine Angriff begann um 2 Uhr nachmittags. Die leichte Brigade rückte gegen ein rechts von der Altstadt befindliches Gebüsch vor, musste aber einer bedeutenden Übermacht weichen. Die Brigade Hügel erhielt nunmehr den Befehl, die Vorstadt im Sturm zu nehmen. Wir rückten in geschlossener Kolonne von der Anhöhe herab und wurden, in der Ebene angekommen, von einem tüchtigen Feuer aus einer in unserer linken Flanke auf dem Flussufer aufgefahrenen Batterie empfangen. Dies veranlasste General von Hügel, vorwärts

Abstand zu nehmen. Der Angriff wurde mit großer Unerschrockenheit ausgeführt, und wir sahen uns bald im Besitz einer großen Kirche, die uns einigen Schutz vor dem Artilleriefeuer gewährte und als Stützpunkt bei dem weiteren Angriff auf die Vorstadt diente.

Wir drängten bis an einen Bach vor, der in einem tiefen Tal herabfließend die Vorstadt senkrecht durchschnitt, mussten aber, von dem bedeutend verstärkten Feind rasch verfolgt, bis an die Kirche zurückweichen. Auf dieser Strecke dauerte das Gefecht mit wechselndem Erfolg den ganzen Nachmittag hindurch. Einmal sogar waren wir genötigt, die Stellung hinter der Kirche aus Mangel an Munition zu verlassen, nahmen sie jedoch schnell wieder. Die Grenadiere unter ihrem Hauptmann von Herwig zeichneten sich ganz besonders aus. Als das

Gefecht in den Gärten gerade am heftigsten war, schickte mich deshalb General von Hügel zu dem Hauptmann, um ihm zu sagen, dass er mit seinem Benehmen sehr zufrieden sei und dies dem Könige melden werde. Während sich die Grenadiere in dem durchschnittenen Gelände decken konnte, diente ich bei der Erfüllung meines Auftrags zu Pferde den auf 50-60 Schritt entfernten Russen zur Zielscheibe, und ich konnte in der Tat von Glück sagen, dass ich mit heiler Haut davon kam.

Gefecht in den Gärten gerade am heftigsten war, schickte mich deshalb General von Hügel zu dem Hauptmann, um ihm zu sagen, dass er mit seinem Benehmen sehr zufrieden sei und dies dem Könige melden werde. Während sich die Grenadiere in dem durchschnittenen Gelände decken konnte, diente ich bei der Erfüllung meines Auftrags zu Pferde den auf 50-60 Schritt entfernten Russen zur Zielscheibe, und ich konnte in der Tat von Glück sagen, dass ich mit heiler Haut davon kam.

Gegen 10 Uhr abends endete das Gefecht. Wir hatten den Bach zwar besetzt, der Feind aber stand jenseits so nahe, dass auf der Straße die beiden Schildwachen nur durch ein brennendes Haus getrennt waren und die Patroullien öfter aufeinander stießen. Ich hatte die Vorposten ausgestellt und war im Begriff, zum Regiment zurückzureiten, als der General von Scheler und später auch Graf Marchand eintrafen, um unsere Stellung zu besichtigen, so dass ich erst um 11 Uhr zu Ruhe kam.

Beim Eintreffen im Biwak, das mein Regiment neben der großen Kirche bezogen hatte, traf ich einen Freund, Oberleutnant Rüdt von den Grenadieren. Ich nahm an seinem Feuer Platz und wir sprachen von den Begebenheiten des Tages. Sein Vordermann war geblieben, und ich äußerte, dass er jetzt wohl Hauptmann werden würde. Er erwiderte: „Heute er, morgen vielleicht ich!“ Seine Worte sollten leider nur zu wahr werden.

Die Russen hatten ihre Schwerverwundeten nicht alle fortschaffen können, und auch wir waren außerstand, uns ihrer anzunehmen, da das ärztliche Personal mit unseren Verwundeten vollauf zu tun hatte. Die ganze Nacht hörten wir ihr Wimmern und Stöhnen, und erst gegen Morgen konnten wir aus der eingetretenen Stille schließen, dass die Ärmsten ausgelitten hatten. Nach Mitternacht stiegen zwei große Feuersäulen in der Stadt auf, deren Ursache wir nicht kannten. Erst am nächsten Tage wurden wir inne, dass sie den Abzug der Russen bezeichnet hatten, die von da ab jeden Ort, den sie verlassen mussten, in Brand steckten. Obgleich ziemlich abgestumpft durch das vielfältige Elend, dessen Zeuge ich seit sieben Wochen war, blieb mir diese Nacht doch lange im Gedächtnis.[12]

Mit dem ersten Morgenrot traten wir unter die Waffen, überschritten den Bach und rückten ungehindert bis an den Kai vor, der sich den Dnjepr entlang zog, und bis wohin uns die Häuser der Vorstadt die Aussicht auf den Fluss entzogen hatten. Hier erblickten wir auf einmal vor uns die brennende hölzerne Brücke und die auf dem jenseitigen Ufer liegende Vorstadt. Ein schmales Tor führte rechts in die Altstadt. Einzelne Russen durchwateten den ungefähr 100 m breiten und etwa 4 Fuß tiefen Fluss und entdeckten uns so eine Furt. Das 2. Bataillon des Regiments Herzog Wilhelm, von dem tapferen Oberst von Baur angeführt, erhielt den Auftrag, ihnen auf demselben Wege zu folgen und den jenseitigen Stadtteil im Sturm zu nehmen. Trotz eines heftigen Feuers aus den dem Ufer zunächst befindlichen Häusern wurde der Brückenkopf ohne Aufenthalt genommen und der Feind bis gegen die Höhe zurückgetrieben. Da er aber hier bedeutende Verstärkung erhielt, musste sich das Regiment bis auf die Verschanzungen zurückziehen.

Während dies jenseits vorging, erhielt unsere Brigade den Befehl, ebenfalls die Furt zu durchwaten, das Bataillon von Herzog Wilhelm aufzunehmen und die Vorstadt zu behaupten. Nach einem mörderischen Gefecht waren auch wir genötigt, uns auf die Verteidigung des Brückenkopfes zu beschränken, den wir, durch zwei Kompagnien Portugiesen unterstützt, gegen die immer stärker werdenden Angriffe der Russen mit Erfolg zu behaupten. Der übrige Teil unserer Infanterie besetzte die Vorstadt Krasnoi abwärts bis an den Bach und unterhielt mit dem Feind ein lebhaftes Gewehrfeuer über den Fluss. Endlich wurde auch eine unserer Fußbatterien mit großer Anstrengung auf den Stadtwall über den Fluss gebracht, und das Gefecht dauerte auf diese Weise bis gegen Mittag. Da gerieten die größtenteils hölzernen und durch die Russen mit Brennmaterial gefüllten Häuser durch feindliche Granaten in Brand, der so schnell um sich griff, dass wir genötigt wurden, den Brückenkopf zu verlassen.

Sechsmal hatte ich, jedes Mal dem heftigen Feuer ausgesetzt, die Furt durchschritten mit dem Auftrag, Meldung über unsere Lage an General von Scheler zu erstatten. Aus dem Brückenkopf führte ein gewölbter Torweg nach dem ungefähr 60 Schritt weit entfernten Fluss, hinter dessen hohem Ufer man eine kleine Strecke hinreiten musste, um an die Furt zu gelangen. Die Russen wussten, dass wir nur diesen Ausweg hatten, und richteten daher dorthin vorzugsweise ihr Feuer. Man war davor nach Erreichen des Ufers bis auf ungefähr die halbe Flussstrecke geschützt, dann begann die Gefahr von neuem. Ich erhielt zum siebtenmale den Auftrag hinüber zu reiten, um zu melden, dass wir des Brandes wegen den Brückenkopf verlassen mussten und brachte die Antwort zurück, wir sollten uns außerhalb der Verschanzung halten.

Die Schwierigkeit war, sie durch den einzigen Ausgang, auf den die Russen ihr vereinigtes Feuer richteten, zu verlassen. Wir zogen die Leute von den Wällen zurück, sammelten sie unter dem Torweg und eilten nun hinaus, um das Gefecht in den Gärten zwischen dem hohen Ufer und einer etwa 150 Schritt entfernten Häuserreihe fortzusetzen. Da wir jedoch genötigt waren, hinter das Ufer zurückzugehen, trat ein höchst kritischer Augenblick ein. Es blieb uns nur die Wahl, ins Wasser zu springen, uns gefangen zu geben oder die Russen von neuem anzugreifen. Ich bat General von Hügel, mir die Führung einer Kompagnie zu geben, deren Offiziere alle tot oder verwundet waren, und befahl dem Tambour, Sturm zu schlagen. Dies elektrisierte unsere Leute. In einem Augenblick hatten wir das Ufer erstiegen, von dem die Russen nur wenige Schritte entfernt waren.

Durch unseren unerwarteten Angriff überrascht, wichen sie bis an die Häuser zurück, die teilweise schon zu brennen anfingen. Was noch nicht brannte, zündeten wir an und bildeten so eine große Feuerwand zwischen uns und dem Feind, so dass das Gefecht an dieser Stelle ein Ende nehmen musste. Abwärts des Flusses dauerte es noch bis in die Nacht fort.

In dem Augenblick, als unsere Leute den Wall verließen, war mein Freund Rüdt, von einer Kugel in den Kopf getroffen, gefallen. Wir betteten ihn auf der Stelle, auf der er gefallen war, zur ewigen Ruhe.

Gegen Abend wurden wir durch Franzosen abgelöst und gingen durch die Furt auf das andere Ufer zurück, wo wir in der Vorstadt Krasnoi biwakierten. Unser Regiment hatte von 500 Mann die Hälfte an Verwundeten und Toten verloren. Zwei Hauptleute und ein Leutnant waren gefallen, ein Major, ein Hauptmann und vier Leutnants verwundet. Von diesen starben drei infolge der Verwundung. Der Brand des Stadtteils auf dem rechten Ufer breitete sich immer mehr aus, und der grässlich-schöne Anblick dauerte die ganze Nacht.

Bis zum Morgen wurden zwei Brücken über den Dnjepr geschlagen, auf denen wir am 19.August früh um 4 Uhr den Fluss passierten, um den Russen den Berg hinauf über die noch rauchenden Trümmer der schönen Stadt auf der Petersburger Straße zu folgen. Zwei Stunden später kam der Befehl, die Straße nach Moskau einzuschlagen. Wir stießen bald auf eine Nachhut, die hinter einem Bach mit waldbewachsenen Ufern Stellung genommen hatte, den linken Flügel an den Dnjepr gelehnt.

In der Mitte und auf dem rechten Flügel lagen zwei Dörfer, von denen eines auf Befehl des Königs von Neapel[13] von unserem Leibchevauxlegers-Regiment[14] angegriffen wurde. Die russische Nachhut zog sich bald darauf zurück. Die Division Ragout folgte auf der großen Straße, indessen wir links derselben vorgingen. Während der sich entwickelnden Schlacht, von den Franzosen Gefecht von Valutina-Gora genannt, kam die württembergische Division mit Ausnahme der Brigade Stockmayer nur in Kanonenfeuer und hatte wenig Verluste.

Hingegen hatten unsere Leute Entbehrungen aller Art in diesen vier Schlachttagen zu tragen. Wir lebten von nichts anderem, als dem, was wir in den Trümmern und Schutthaufen fanden.

Die Nacht vom 19. auf den 20.August brachten wir auf dem Schlachtfeld zu, mitten unter Toten und Verwundeten, und marschierten am 20. eine Stunde weit vorwärts, um neben der Straße ein Lager zu beziehen.

Weitermarsch Richtung Moskau

Nach der Schlacht von Smolensk war jedermann gespannt auf die weiteren Operationen. In der Armee hegte man allgemein um so mehr den Wunsch, dass der Kaiser anhalten und die Eroberung der russisch-polnischen Provinzen vollenden möchte, als bekannt war, dass Macdonnald bei Riga und die Korps die gegen Wittgenstein[15] an der Düna und gegen Tomasow in Wollynien stehen geblieben waren, keine Fortschritte gemacht hatten. Man fürchtete, dass unsere Rückzugslinie gefährdet werden möchte, wenn es diesem Korps nicht mehr möglich sein sollte, dem sich immer mehr verstärkenden Feind die Spitze zu bieten.

Es wurde jedoch weitermarschiert. Am 22. überschritt Murat den Dnjepr auf der Moskauer Straße bei Solewjewa. Wir folgten am 23., die drei Armeekorps, die ganze Kavallerie und die Garde marschierten in gedrängter Kolonne auf der Hauptstraße. Eine unerträgliche Hitze, ein ungeheurer Staub und Wassermangel verursachten die größte Qual. Die Marschstörungen zwischen den einzelnen Truppen, die alle demselben Ziel zustrebten, vermehrten die Beschwerden auf das empfindlichste.

Die Einwohner waren auf mehrere Stunden weit in die Wälder geflohen, nachdem sie oder die Kosaken die Ortschaften angezündet hatten. Juden, die wir in Polen noch angetroffen hatten, und durch die man für Geld bekommen konnte, was in der beschränkten Lage noch immer möglich war, gab es nicht mehr, weil sie im eigentlichen Russland nicht wohnen dürfen. Auf der Straße fanden wir daher wenig zu leben und mussten wieder zu den Requisitions-

kommandos unsere Zuflucht nehmen, die die Wälder durchstreiften und die dort verborgenen Vorräte aufsuchten, wobei sie öfter mit den Bauern in Kampf gerieten.

Von Smolensk an nahm der Krieg vollkommen den Charakter eines Einfalls der Barbaren an. Auf 5-6 Stunden rechts und links der Straße bezeichneten abgebrannte Dörfer, abgebrannte Kirchen und Greuel aller Art den Marsch der Armee.

Bei Dorogobush verließen wir den Dnjepr, der nicht weit von da auf einer Hochebene seine Quellen hat. Fast täglich hatte unsere Kavallerie mit der russischen Nachhut Gefechte zu bestehen. Nachdem die Armee bei Wjasma in schönen, reifen Fruchtfeldern und am 1. September bei der kleinen Stadt Gshatk[16] gelagert hatte, erschien ein Tagesbefehl des Kaisers, der uns eine große Schlacht ankündigte, zu der wir uns vorbereiten sollten. Dies war sehr nötig, denn wir waren sehr erschöpft. Man hatte das Unmögliche gefordert, um das Mögliche möglich zu machen.

Von Valutina Gora bis Gshatsk hatten wir wieder ein Drittel der Infanterie verloren. Sie zählte nur noch 1456 Mann vom Oberst abwärts, also ungefähr ein Sechstel ihrer ursprünglichen Stärke. Es wurde deshalb für nötig erachtet, als Vorbereitung zu der bevorstehenden Schlacht, jede der drei Brigaden auf ein Bataillon zu vermindern. Hierdurch wurden mehrere Offiziere überzählig, die nun der Division in einiger Entfernung folgten, um entstehenden Abgang zu ersetzen. Den Befehl über diese Hand von Leute übernahm der General von Hügel, unter ihm kommandierte Oberst von Stockmayer.

Ich war eben beschäftigt, ankommende Briefe aus dem Vaterland auszuteilen, als mir der General von Hügel sagen ließ, er wünsche, dass ich die Adjutantenstelle bei diesem Bataillon übernehmen möchte und mir zugleich einen lettre d’annonce übersandte, nach der mich der Kaiser für mein Benehmen in der Schlacht von Smolensk zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt hatte.[17]

Am 3. September hatten wir in der Nacht den ersten Frost, der unseren schlecht gekleideten Soldaten sehr fühlbar war.[18] Am 4. marschierten wir weiter, Murat besetzte nach hartnäckigem Gefecht Gridnewo, wo der Kaiser sein Nachtquartier nahm.

Schlacht von Borodino

Die Russen hatten ihre Stellung auf den Höhen hinter dem Flüsschen Kalotschka genommen, dessen tief eingeschnittene Ufer den rechten Flügel und das Zentrum von Borodino bis zur Einmündung der Kalotschka in die Moskwa, an die sich der rechte Flügel anlehnte, beinahe unangreifbar gemacht. Von Borodino aufwärts entfernte sich der linke Flügel von den Ufern der Kalotschka und hatte das Dorf Semenowskoje in seiner Nähe. Hinter Borodino, auf einer Anhöhe, über die die Straße führt, war eine tiefe Verschanzung, links derselben eine zweite und links vorwärts von Semenowskoje waren drei weitere Verschanzungen aufgeworfen, um den linken Flügel zu verstärken.

Am 5. September näherte sich die französische Armee der russischen Stellung. Nachmittags erhielt das I.Armeekorps den Befehl, das Dorf Dorodino und die Schanze zu stürmen. Sie wurde gewonnen und mehrmals wieder verloren. Am Ende aber blieben die Franzosen in ihrem Besitz, und die Russen zogen sich in ihre Hauptstellung zurück. Am 6. rückten die verschiedenen Armeekorps in die für den folgen Tag gegebene Schlachtordnung ein. Am 7. in aller Frühe verfügte sich der Kaiser in die am 5. eroberte Schanze und erteilte seine letzten Befehle an die versammelten Marschälle und übrigen Heerführer. Um 3 Uhr trat die Armee unter die Waffen und vernahm die Proklamation des Kaisers.

Die Schlacht begann um 6 Uhr mit einer gewaltigen Kanonade, während die Truppen nach der gegebenen Disposition vorrückten. Zwei Divisionen des I.Armeekorps griffen ein vor den Schanzen des russischen linken Flügels liegendes Gehölz und die Schanzen selbst an. Zur gleichen Zeit entspann sich rechts zwischen unserer und der russischen Kavallerie ein Gefecht mit wechselndem Erfolg. Nachdem die erste Schanze gewonnen war, besetzte sie das 57. französische Infanterieregiment, und das I. Armeekorps zog sich links zum Angriff der zweiten Schanze.

Marschall Ney, der ursprünglich bestimmt war, Davoust zu unterstützen, befand sich somit in der fechtenden Linie und befahl einen erneuten Angriff der Reiterei auf die angreifende feindliche Infanterie., der aber durch die russische Kavallerie verhindert wurde. In diesem Augenblick kam unsere Division an. Das kombinierte Jägerbataillon eilte in die Schanze, um die bedrängten Franzosen zu unterstützen. Was vom Feinde nicht flüchtete wurde niedergestochen. Mein Bataillon erhielt den Befehl, sich rechts von der Schanze in Linie aufzustellen und war im Begriff, dies durchzuführen, als Dragoner und Husaren[19] auf uns einstürmten, aber mit Verlust wieder zurückgewiesen werden konnten. Wir nahmen die befohlene Aufstellung, den linken Flügel an die Schanze gelehnt. Auf dem rechten Flügel stellte sich eine württembergische Batterie auf.

Nachdem wir kurze Zeit hier gestanden hatten, kam der König von Neapel in seinem theatralischen Aufzug und bestieg das Parapet der Schanze, von wo aus man einen großen Teil des Schlachtfeldes übersehen konnte. Von dort begab er sich zu der Batterie. In diesem Augenblick erhielt unser Leibchevauxlegers-Regiment Befehl, russische Infanterie, die von neuem anrückte, anzugreifen. Staub und Rauch hinderten uns, die Gegenstände deutlich zu erkennen. Wir sahen, dass unsere Reiter zurückkehrten und dass ihnen Kürassiere[20] in weißer Uniform und schwarzen Kürassen folgten. Anfänglich glaubten wir, es seien Sachsen, welche ähnlich gekleidet am Morgen an uns vorübergezogen waren und Schillers Lied „Frischauf Kameraden…“ gesungen hatten. Auch Murat rief uns zu, nicht zu schießen. Aber das Missverständnis wäre ihn beinahe teuer zu stehen gekommen, denn er geriet ins Gedränge der Reiterei und hatte kaum Zeit, sich in den Haken zu retten, den wir schnell durch Zurücknahme der rechten Flügelkompagnie bildeten, um unsere Flanke gegen die nun erkannten russischen Kürassiere zu schützen.

Sie eroberten die Batterie und verfolgten die Chevauxlegers bis zu dem in Reserve stehenden Regiment, wurden von diesem aber geworfen. Unser Feuer, dem sie auf kurze Entfernung ausgesetzt waren, verursachte ihnen bedeutende Verluste. Ein Kürassier, dem sein Pferd erschossen worden war, suchte sich zu Fuß zu retten. Er wurde jedoch von einem Grenadier eingeholt und zu uns gebracht. In großer Aufregung machte er Zeichen, die wir nicht verstanden . Zufälligerweise befand sich ein Unteroffizier beim Regiment, der etwas Russisch verstand und uns übersetzte, dass der Kürassier verlange, totgeschossen zu werden, weil er die Schande, von einem Infanteristen gefangen genommen worden zu sein, nicht ertragen könne.

Kurze Zeit später formierte sich die russische Infanterie zu einem neuen Sturm, weshalb unser Bataillon auch in die Schanze rücken musste. Dieser Angriff, bei dem Generalleutnant von Scheler einen zum Glück nicht gefährlichen Schuss in den Hals erhielt, wurde ebenfalls abgeschlagen.

Davoust befand sich in einem heftigen Gefecht um die zweite Schanze, auf dem rechten Flügel war Poniatowski[21] Meister des Dorfes Utiza und schlug sich mit wechselndem Glück in einem vorwärts gelegenen Gehölz, auf dem linken Flügel hatte Eugen[22] das Dorf Borodino gewonnen und war mit seinen Truppen über die Kalotschka gegangen. Es war 8 Uhr. Die Russen hatten Verstärkung erhalten und griffen uns von neuem an. Ein heftiges Kanonenfeuer belästigte uns in der nur wenig Schutz gewährenden Schanze nicht wenig. Wir suchten uns durch Niederlegen hinter dem Wall etwas zu decken. Während wir hier lagen, blieb eine über die Brüstung herabrollende Granate neben Hauptmann von Löffler und mir liegen. Die Gefahr war groß und dringend. Da sprang ein Soldat auf, packte die brennende Granate und warf sie über die Böschung, wo sie gleich drauf explodierte. Der Soldat wurde zur goldenen Verdienstmedaille eingegeben, kam aber um, bevor ihm Freude über diese Auszeichnung werden konnte.

Beide Teile waren sehr ermüdet. Besonders mein Regiment hatte Mangel an allem, weil ihm von der französischen Garde das Schlachtvieh geraubt worden war. Die Soldaten waren so hungrig, dass sie gierig über die wohlgefüllten Branntweinflaschen und Brotsäcke der gefallenen und gefangenen Russen herfielen. Ich gab für ein Stückchen Zwieback und einen Schluck Branntwein einem Soldaten einen Albrechtstaler. Der Boden war bedeckt mit toten Menschen und Pferden. Selten war eine Schlacht mit so großer Tapferkeit und Ausdauer geführt worden.

Der Verlust der Württemberger bestand in 5 toten und verwundeten Offizieren und 587 Unteroffizieren und Soldaten, also ungefähr dem vierten Teil der zur Schlacht ausgerückten Mannschaft.

Erkrankung an der Ruhr

In unserem Lager blieben wir zwei Tage lang. Es gebrach uns hier an allem. Stroh gab es nicht, und die aus Büschen errichteten Baracken gewährten nur geringen Schutz gegen den Regen und die herbstliche Witterung. An Lebensmitteln war großer Mangel, und wir waren schon hier genötigt, zu Pferdefleisch unsere Zuflucht zu nehmen, woran es nicht fehlte, denn auf dem Schlachtfeld stand eine Menge verwundeter Pferde. Die herumliegenden Gewehre dienten zu Feuerung.

Nach Beendigung meiner Dienstgeschäfte suchte ich am anderen Tag nach der Schlacht an einem Feuerchen auszuruhen, da hörte ich auf einmal meinen Namen nennen. Ich erblickte den Hauptmann von Starck von den westfälischen Jägern, welche nicht weit von uns lagerten. Starck, der Bruder meines nachherigen Schwagers, hatte gehört, dass Württemberger hier lagerten und war gekommen, mich zu suchen. Groß war die Freude des Wiedersehens nach langer Trennung und glücklich überstandenen Gefahren. Sie machte aber bald materiellen Gefühlen Platz, und wir befragten uns gegenseitig nach Mitteln, unseren Hunger zu stillen. Da fand es sich, dass er ein Stückchen Fleisch und ich ein wenig Brot hatte, wovon wir uns ein unter diesen Umständen köstliches Mahl bereiteten.

Mein schon in Gshatsk gefühltes Unwohlsein hatte ich in der Aufregung der letzten Tage wenig beachtet. Es nahm aber immer mehr einen ruhrartigen Charakter an und nötigte mich, den Dienst als Adjutant an Wildermuth zu übergeben. Am 9.September ging ich mit dem Hauptmann von Löffler, um Mittel zu einer besseren Pflege zu suchen. Unser Weg führte uns über das Schlachtfeld. Es bot sich ein grässliches Schauspiel. Überall war der Boden mit Toten und Sterbenden bedeckt. An manchen Stellen, besonders bei den Schanzen, lagen die Leichen der Menschen und Pferde gehäuft, zwischen ihnen Trümmer von Waffen aller Art.

Den schrecklichsten Anblick aber boten die Verwundeten. Die Häuser der Dörfer hatten nicht Raum genug zu ihrer Aufnahme. Viele der Ärmsten legten sich daher außen an die Häuser hin, um wenigstens vor dem Wind geschützt zu sein. Sie blieben es aber nicht vor dem Regen., der uns am Tage nach der Schlacht empfindlich belästigte. Viele Verwundete, namentlich russische, wurden gar nicht verbunden und blieben verlassen auf dem Schlachtfeld liegen. Man hat noch 11 Tage nach der Schlacht solche gefunden, die durch Nagen an toten Pferden ihr elendes Leben zu fristen suchten. Mehrere der an der Straße liegenden Dörfer, in denen eine Menge Verwundeter untergebracht worden war, brannten ab, und die Unglücklichen kamen in den Flammen um. Wir sahen mehrere Brandstätten, wo die verbrannten Körper noch in den Reihen so lagen, wie vorher die Verwundeten auf den Böden der Zimmer. Andere waren wohl den Flammen entkommen, aber entsetzlich verstümmelt und krochen herum, nach Nahrung zu suchen.

Bei uns war besser gesorgt worden. Die Verwundeten hatten alle verbunden und in ein zurückliegendes Dorf gebracht werden können. Auch hier brach Feuer aus, doch gelang es durch große Anstrengung und Geistesgegenwart der Ärzte, die Gefahr des Verbrennens von den Verwundeten abzuwenden.

Unweit der großen Abtei Kolozkoi, die gleichfalls in ein Spital verwandelt worden, trafen wir den Hauptmann von Sattler, der sich uns anschloss. Da aber alle zurückliegenden Dörfer mit Verwundeten angefüllt waren, gingen wir vorwärts gegen Borodino. Nicht weit davon, links der großen Straße, fanden wir in einem Schlösschen, Selosplenzki, ein württembergisches Kavalleriedepot und hinlänglich Raum für uns und unsere Leute. Ich hatte die Ruhr in hohem Grade, doch zum Glück besaß ich durch den vor der Schlacht bewirkten Verkauf meines Pferdes die Mittel, mit bei den Marketendern der in der Nähe befindlichen Hospitäler Lebensmittel und namentlich Kaffee zu kaufen, der mich allein während der acht Tage, die wir hier blieben, von der fatalen Krankheit heilte.

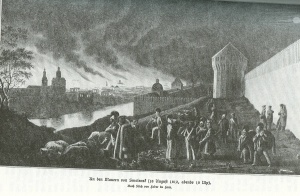

In Moskau

Gegen den 20. September kam ein französischer Offizier zu uns und erzählte, dass die Russen Moskau angezündet hatten.[23] Dies erschien uns zwar wenig glaubhaft, da ich aber meine Kräfte soweit wieder erlangt hatte, dass ich reisen konnte, machten wir uns auf den 30 Stunden langen Weg nach der Stadt, in der wir am 26. September eintrafen und die Erzählung des Offiziers leider bestätigt fanden. Wir erfuhren, dass am 14. in der Nacht an mehreren Orten Feuer ausgebrochen sei, was man dem Zufall zuschrieb. Es hatte sich aber mit Staunen erregender Schnelligkeit ausgebreitet, und schließlich war kein Zweifel mehr gewesen, dass es sich um absichtliche Brandstiftung gehandelt hatte. Am 16. war das Feuer infolge starken Windes fast allgemein geworden. Moskau sollte einem vom Wind bewegten Feuermeer geglichen haben.

Mit der Feuerbrunst hatte die Plünderung gleichen Schritt gehalten. Generale, Offiziere und Soldaten waren, durch die Not getrieben, in den Straßen umhergeirrt, um den Flammen die Beute streitig zu machen. Sie waren in die Keller eingebrochen, hatten sich durch gierigen Trunk berauscht und waren dann hervorgekommen, um jede Abscheulichkeit zu verüben und sich viehischen Lüsten hinzugeben. Die Wohnungen waren erbrochen, jeder Winkel, jedes Behältnis durchsucht worden. Kirchen, ja selbst die Grüfte der Toten waren nicht verschont geblieben. Das schrecklichste Schauspiel hatten die russischen Spitäler geboten, in denen die Schwerverwundeten zurückgelassen worden waren. Die wenigen, denen es gelungen war, sich vor dem Feuer zu retten, waren dem Hunger und Elend erlegen. Mehr als 10 000 Verwundete hatten auf schreckliche Weise den Tod gefunden.

Die Feuersbrunst hatte vom 16. bis 18. gedauert, hatte sich am 19. vermindert und war am 20. erloschen. Neun Zehntel der Stadt und mehr als die Hälfte der Kirchen waren ein Raub der Flammen geworden. Der Kreml, ein Teil der von fremden Kaufleuten bewohnten Häuser und mehrere Vorstädte waren unversehrt geblieben. In dem abgebrannten Teil standen nur die Mauern der steinernen Gebäude mit ihren Rauchfängen, die von weitem wie hohe Säulen aussahen.

Vom 20. an war auch eine gewisse Ordnung in der Stadt eingetreten. Marschall Mortier war zum Gouverneur ernannt worden. Alle unversehrten Gebäude hatte man besetzt und Spitäler eingerichtet. Nur den in und um Moskau stehenden Truppen war erlaubt worden, Abteilungen zum Suchen von Lebensmitteln in die Stadt zu schicken. Als Sattler und ich in der Stadt ankamen, nahmen wir in der ersten auf unserem Wege liegenden Vorstadt Besitz von einem Palast des Fürsten Apraxin. Das Gebäude war zwar abgebrannt, ein Teil der unteren Räume jedoch unversehrt geblieben.

Von außen sah es ganz zerstört aus, und Schutthaufen erschwerten den Eingang. Das gewährte jedoch den Vorteil, dass wir in unserem Gewölbe nicht belästigt wurden, das durch Abbrennen der oberen Räume angenehm erwärmt worden war. Auch ein Hintergebäude hatte das Feuer verschont. Hier fanden wir Instrumente zu einem vollständigen Orchester. Nach den Ruinen zu schließen, muss der Palast äußerst prachtvoll gewesen sein. Er hatte dem Marschall Lefevre zur Wohnung dienen sollen, wie der mit Kreide angeschriebene Name zeigte. Wir machten aus unserem Schlupfwinkel täglich Exkursionen, in der Absicht, uns mit Lebensmitteln zu versehen und Nachricht von unserer Division einzuziehen. Diese war nach dem Brand durch die Stadt marschiert und in einem nahegelegenen Dorf untergebracht worden. Einige Tage nach unserer Ankunft in Moskau wurde ihr ein Teil der vom Feuer verschont gebliebenen deutschen Vorstadt zugewiesen, wohin wir uns auch begaben.

Unter den wenigen zurückgebliebenen Einwohnern zeichnete sich ein lutherischer Geistlicher als gebildeter Mann aus, der uns in mancher Beziehung nützliche Dienste leistete. Kaffee, Wein und Gemüse hatten wir zur Genüge, sogar Kartoffeln, ein damals in Russland seltenes Gewächs. Auch schossen wir uns hin und wieder in dem nahe gelegenen Wildpark einen Braten.

Ein widriger, durchdringender Brandgeruch lagerte über Moskau. Tausende von Krähen erfüllten die Luft mit ihrem abscheulichen Gekrächze. Man konnte stundenlange Strecken in der Stadt zurücklegen, ohne auf etwas anderes als Aschenhaufen, Schutt oder tote Menschen zu stoßen. Dies hinderte mich aber nicht, öfters in diesem Feld der schrecklichen Verwüstung umherzuwandern, teils um die Merkwürdigkeiten, die das Feuer verschont hatte, zu besichtigen, teils um mich für den Winter mit Kleidung und Pelz zu versehen. Aus den Magazinen war zwar das Beste genommen, dagegen hatte die kaiserliche Garde in und vor dem Kreml einen Markt von erbeuteten Sachen eröffnet, wo man für Geld allerhand Brauchbares haben konnte.

So lebte die Armee in den rauchenden Trümmern Moskaus in mancher Beziehung im Überfluss, nur Fleisch und Fourage mangelten täglich immer mehr. Das Fehlende musste in kleinen Gefechten von den bewaffneten Bauern der Umgebung erkämpft werden. Auch war nicht zu verkennen, dass die Begeisterung für die Rettung des Vaterlandes in den Herzen der Russen aller Stände immer höher emporloderte, dass die Geistlichkeit den Hass des Volkes zu heißer Glut anblies und der Kampf immer mehr die grauenvolle Gestalt des Religionskrieges annahm.

Russische Parteigänger umschwärmten das Heer von allen Seiten und beunruhigten seine Verbindungen auf sehr fühlbare Weise. Selbst die ganz nahe an Moskau liegenden Truppen waren vor ihren Streifereien nicht sicher. Die Lage wurde immer gefahrvoller, und auch in unserem Rücken gestalteten sich die Verhältnisse immer ungünstiger. Da auch die angeknüpften Verhandlungen mit den Russen ohne Erfolg blieben, wurde die Armee in Moskau und Umgebung zusammengezogen. Der Rückzug sollte angetreten werden.

Am 18.Oktober hielt der Kaiser im Kreml eine Parade über das III.Armeekorps ab. Er ernannte General von Scheler zum Grafen des französischen Reichs und zum Kommandeur der Ehrenlegion, verlieh auch sonst noch Orden. Unter anderem erkundigte er sich auch, wie viele Jäger noch da wären, welche die Schlacht von Eckmühl mitgemacht hätten. Es waren deren noch drei. Niemand verstand es wie er, durch Fragen, Belobigungen und Belohnungen die Herzen der Soldaten zugewinnen und sie in schwierigen Lagen zu den höchsten Leistungen zu begeistern.

Rückzug aus Moskau

Am 19.Oktober brach die ganze Armee gegen Kaluga auf, nur die junge Garde und 4000 unberittene Kavalleristen blieben unter Mortier vorläufig in Moskau zurück. Zu der württembergischen Division waren am Tag vor dem Ausmarsch 1000 Genesene aus den rückwärtigen Spitälern gestoßen, so dass sie wieder 2300 Mann stark wurde. Die Armee sollte unter Umgehung der russischen Stellung bei Tarutino, über Borowsk und Malo Jaroslawl die Stadt Kaluga erreichen und eine durch fruchtbare, nicht verwüstete Gegend führende Rückzugstraße erreichen.[24]

Unser Armeekorps bildete auf diesem Marsch die Nachhut und folgte langsam der Hauptarmee, die die Pachra bei Gorki überschritt und sich nach der Vereinigung mit dem Korps Murat rechts nach Forminskoje wandte. Am 23. erreichte das Heer Borowsk, die Vorhut Malo Jaroslawl. Am 24. griffen die Russen die Stadt an – sie waren ebenfalls von Tarutino aufgebrochen. Das Gefecht dauerte den ganzen Tag und die Franzosen blieben Herren der Stadt. Trotzdem schien es unmöglich, ohne eine Hauptschlacht, deren Verlust unser Untergang gewesen wäre, die Straße von Kaluga nach Smolensk zu erreichen. Nur der Weg über Moschaisk und Wjasma nach Smolensk blieb übrig, eine Strecke über 40 Meilen[25], auf der alles verwüstet war.

Am 26. wurde der Marsch angetreten, am 29. stand die Armee auf der großen Straße zwischen Moshaisk und Gshatsk vereinigt. Unsere Division erreichte im Verbund des III. Armeekorps am 25. Borowsk. Am 26. wiesen wir einen Angriff auf der Seite von Moskau her ab, das Mortier am 23. geräumt hatte. Es war unverkennbar, dass sich die Kosaken, durch die auf der Straße zurückgelassenen Spuren unseres kläglichen Zustandes ermutigt, weit dreister benahmen als zu Anfang des Feldzugs. Übrigens feuerte die württembergische Artillerie hier ihren letzten Kanonenschuss in diesem Feldzug ab.

Der Zustand der Armee war tatsächlich ein erbärmlicher. Ungefähr 600, mit ermatteten Pferden notdürftig bespannte Geschütze und unermessliche Mengen von Wagen, Karren, Kibitken und Droschken erschwerten den Weg. In jedem unbedeutendem Engpass verursachten sie Stockungen und ermüdeten die Truppen in unnötiger Weise. Vom General bis zur Marketenderin wollte keiner die Beute, die er in Moskau gemacht hatte, im Stichlassen, und der strenge Befehl des Kaisers, das Gepäck zu vermindern, wurde auf alle Weise umgangen.

Die Märsche nach Kaluga und zurück nach Moshaisk auf den schlechten Wegen hatten sich als sehr verderblich erwiesen. Das schöne Wetter beim Abmarsch von Moskau änderte sich am 22.Oktober. Ein feiner, kalter Regen fiel, verschlechterte die Wege noch mehr und führte für die Artillerie große Verluste an Pferden herbei. In Borowsk wurde der württembergische Reservepark aufgelöst. Die Munitionswagen wurden zerstört und die Pferde an die Kanonen gespannt. Trotzdem mussten schon am nächsten Tag zwei Zwölfpfünder aus Mangel an Pferden zurückgelassen werden.

Ich hatte mich, dem allgemeinen Befehl folgend, in Moskau so gut als möglich für den vorauszusehenden Rückzug eingerichtet und den Überresten des 2. zusammengesetzten Bataillons angeschlossen, bei dem mein Freund Wildermuth den Dienst als Adjutant versah. Jeder von uns nahm zwei Soldaten zu sich, und der Korporal Rösch und seine Frau bildeten den Rest der kleinen Familie. Der Mann war unbedeutend, die Frau aber ein wahrer Dragoner und uns in der damaligen Lage von unendlichem Nutzen. In der Garnison hatte sie stets Händel mit anderen Weibern, was ihr öfters Strafen zuzog. Mit dem Beginn des Feldzugs traten aber ihre Lichtseiten hervor. Mit viel natürlichem Verstand und einem kräftigen, gesunden Körper begabt, sorgte sie als Marketenderin unermüdlich für Offiziere und Soldaten. Ein männliches Seitenstück war der Bediente Wildermuths, der Soldat Geiger. Roh und händelsüchtig hatte er schon oft den Stock fühlen müssen. In den Zeiten der Entbehrung war er aber ein wahrer Schatz für seine Kompagnie und voll treuer Anhänglichkeit für meinen Freund und mich.

Auf dem Marsch von Borowsk nach Moshaisk fingen die Nächte an, empfindlich kalt zu werden. Mit dem Eintreffen auf der verheerten Hauptstraße wuchs das Elend in hohem Grad. Die von Moskau mitgenommenen Vorräte waren aufgezehrt und an der Straße alles verwüstet. Von Gshatsk an bestand unsere Nahrung daher in Fleisch gestürzter Pferde, von denen täglich Tausende vor Erschöpfung und Hunger umkamen. Gebrach es an Zeit zum Abkochen, so wurde ein Stück Fleisch an die Säbelspitze gesteckt und über dem Feuer geröstet. Hatte ich dazu ein Stückchen von schwärzestem Brot, das nur selten mit Geld aufzubringen war, und ein wenig Salz, so glaubte ich, ein Göttermahl gehabt zu haben.

Der Weg führte uns über das Schlachtfeld von Moshaisk. Die Toten, deren Verwesung durch die Kälte zurückgehalten war, bedeckten nach wie vor den Boden, auf dem man so verzweifelt gekämpft hatte. Dieser grässliche Anblick machte aber wenig Eindruck auf uns. Hart geworden durch viele Leiden und fortwährendes Elend hatten wir nur noch das Gefühl der Selbsterhaltung, das uns antrieb, in stumpfer Gleichgültigkeit vorwärts zu eilen.

In Moshaisk und dem Kloster Kolotskoi fanden wir noch viele Verwundete, von denen der größte Teil der zweifelhaften Großmut des Feindes überlassen werden musste. Nicht besser erging es den meisten von denen, die mitgenommen wurden. Sie unterlagen bald, oft auf grausamste Weise von ihren eigenen Landsleuten verlassen, die lieber die Beute aus Moskau retten als diesen Unglücklichen helfen wollten. Das entsetzlichste Los war aber den russischen Gefangenen vorbehalten. Wer von ihnen aus Ermattung zurückblieb, wurde in der Regel von der Wache erschossen oder erschlagen. An ihre Verpflegung war nicht zu denken, fand doch die Eskorte selbst kaum etwas zum Leben. Man schleppte ihnen gewöhnlich in die Scheunen, in die sie nachts eingesperrt wurden, einige gestürzte Pferde, von denen sie kümmerlich das Dasein fristeten. Viele starben in diesen Nachtlagern, und nicht selten fand man, dass der Hunger die Überlebenden zu dem fürchterlichen Entschluss getrieben hatte, ihre gestorbenen Kameraden anzunagen.

Am 1. November traf das III.Armeekorps in Wjasma ein. Hier blieb es bis zum 2., um nach dem Eintreffen des Korps von Eugen (Beauharnais), Poniatowski und Davoust die Nachhut der Armee zu übernehmen. Diese drei Korps gerieten jedoch bei Federowskoje mit den Russen in Kampf, während die über die Uliza vorgeschobene Vorhut unseres Korps von der Kavallerie des Generals Uwarow angegriffen wurde. Dieser Angriff wurde jedoch von dem provisorischen 1.württembergischen Bataillon und dem Rest unserer Kavallerie zurückgewiesen.

Am 4. November setzte die Armee ihren Marsch fort. Die Nachhut lagerte bei Semkewo, nachdem sie fortwährend durch Kosakenschwärme angegriffen worden war. In der Nacht vom 5. auf den 6. fing es so heftig an zu schneien, dass in kurzer Zeit die Erde mit fußhohem Schnee bedeckt war. Die Straße wurde so glatt wie ein Spiegel. Die geringste Anhöhe verursachte den größten Aufenthalt. Die abgematteten, nicht geschärften[26] Pferde konnten nur mit unendlicher Anstrengung der Mannschaft Kanonen und Wagen fortbringen. Diese standen verlassen zu Hunderten am Wege.

Die Straße war mit in Moskau geraubten Gegenständen übersät, von denen nur noch Kleidungsstücke Wert hatten. Jeder bedeckte sich mit dem, was einigen Schutz vor der Kälte bot. Die Zahl der Nachzügler vermehrte sich stündlich, und die Armee bestand schließlich nur noch aus einer verwirrten Masse von Menschen aller Waffengattungen und Nationen.

Wieder in Smolensk

Am Morgen des 7. November schied ich von Wildermuth, um nach Smolensk vorauszugehen und je nach Umständen, Anordnungen für unser weiteres Fortkommen zu treffen. Wir hatten beschlossen, uns von dort an nicht mehr zu trennen, sondern gemeinsam zu ertragen, was uns das Schicksal bescheiden würde. Der treue Freund teilte beim Abschied ein Restchen getrockneter Feigen mit mir, die er seit Moskau für den schlimmsten Fall aufbewahrt hatte. Ich nahm zwei Soldaten und drei Pferde mit. Der Schnee fiel in dichten Flocken, so dass man nur auf kurze Entfernung sehen konnte.

Trotz aller Anstrengungen war es nicht möglich, an diesem Tag den Dnjepr zu erreichen. Es blieb daher nichts übrig, als in dem großen Tannenwald, in dem wir den ganzen Tag marschiert waren, einen möglichst guten Lagerplatz zu suchen. Erst andern morgens überschritten wir den Dnjepr und schlugen die Straße nach Smolensk ein. Das Schlachtfeld von Valutina Gora, welches wir zu durchqueren hatten, glich einem großen Friedhof. Es war mit Trümmern der Schlacht und halbverwesten Leichnamen bedeckt, die unter dem Schnee kleine Hügel bildeten. Man hatte sich nicht einmal die Mühe gegeben, sie aus dem Weg zu räumen. Fuhrwerke, Pferde und alles war über sie hinweggegangen.

In der Vorstadt von Smolensk angekommen, stieß ich auf die Garde, die im Begriff war, über die Brücke zu marschieren. Ich hoffte, im Anschluss an diese Truppe in die Stadt gelangen zu können, die Wache wies mich jedoch zurück, weil auf Befehl des Kaisers jedem einzelnen Militär der Eintritt in die Stadt verboten sei. Ich sah mich deshalb genötigt, in den Trümmern der Vorstadt, die wir drei Monate früher mit stürmender Hand genommen hatten, eine Unterkunft zu suchen. Kaum dass ich an einer Mauer Schutz vor dem schneidenden Nordwind finden konnte.

Nach und nach versammelten sich Einzelne um mein Feuerchen, darunter mehrere Württemberger. Der Rest eines Hundes, den ich von einem französischen Offizier erbeutet hatte, diente uns zur kärglichen Nahrung. Mein Bärenfell breitete ich auf den Schnee aus und legte mich mit einem abgetragenen Mantel zugedeckt zur Ruhe. Vor dem Einschlafen wurden die Zügel der Pferde um den Arm geschlungen, um ihrer nicht beraubt zu werden.

Am anderen Morgen lag der Schnee noch auf mir, das Feuer war erloschen und um mich herrschte Stille. Die Ermattung hatte alle in tiefsten Schlaf versetzt. Bald waren wir jedoch zum Aufbruch gerüstet, und diesmal gelang es uns, durch das offene Tor einzutreten, da die Wache vor der Kälte Schutz gesucht und den Eingang ohne Aufsicht gelassen hatte. Nach einigem Suchen fanden wir das württembergische Hospital, in dem wir uns einer herzlichen Aufnahme, warmer Zimmer und einer für die Verhältnisse herrlichen Kost erfreuten. Bei dem Versuch am Tage vorher, in die Stadt zu gelangen, sprach ich mit einem der alten Schnurrbärte der Garde. Er erzählte mir, dass in Paris ein Unternehmen, die Regierung des Kaisers zu stürzen, stattgefunden habe, aber misslungen sei. Bei der Armee machte diese Nachricht gar keinen Eindruck.

Mein Freund Wildermuth hatte am 10. November die Erlaubnis erhalten vorauszugehen, weil das 3. provisorische Bataillon so zusammengeschmolzen war, dass einem Hauptmann das Kommando übertragen wurde. Am 11. kam er in Begleitung zweier Soldaten, des Korporals Rösch und dessen Frau an das Tor, wurde aber auch nicht eingelassen und musste die Nacht gleichfalls an der Stadtmauer zubringen. Erst gegen Morgen gelang es ihm, in die Stadt zu kommen. Ein Pochen am Fenster und die wohlbekannte Stimme weckten mich aus dem Schlaf. Groß war unsere Freude, den in den wenigen Tagen der Trennung lagen so viele Gefahren, dass man fürchten musste, einander nicht wiederzusehen.

Die württembergische Artillerie brachte noch 11 Kanonen nach Smolensk, von denen aber acht dort zurückgelassen werden mussten. Die Reiterei war gänzlich aufgelöst, und die 1500 Mann Infanterie waren zwischen Moskau und Smolensk auf 700 zusammengeschmolzen.

Auflösung der „Grande Armée“

Am 13. begann eine Division der Garde und das VIII.Armeekorps den weiteren Rückzug. Am 14. folgte der Kaiser mit dem Rest der Garde. Auch das württembergische Hauptquartier setzte sich mit dem 1. und 2. provisorischen Bataillon in Marsch, während das 3. bei Marschall Ney blieb. Allen nicht eingeteilten Offizieren wurde es überlassen, für ihr Fortkommen nach Minsk, das zum Sammelplatz bestimmt war, selbst zu sorgen. Die Kälte, die auf –18°C gestiegen war, ließ am 14. etwas nach.

Aus den Trümmern der Armeekorps hatten sich eine Menge Vereine gebildet, aus 6-10 Mann bestehend, in der Absicht, den Weg zusammen fortzusetzen und die vorhandenen oder gefundenen Hilfsmittel als Gemeingut zu betrachten. Jede dieser Gruppen hatte ein oder mehrere kleine Pferde, um die Bagage oder Lebensmittel zu tragen. Wo die Pferde fehlten, hingen die Menschen Küchengeräte und Lebensmittel selbst auf den Rücken. Diese kleinen, Zigeunerbanden gleichenden Gesellschaften stießen alles, was nicht zu ihnen gehörte, von sich. Deshalb marschierten auch alle Mitglieder der Familien aufgeschlossen, um nicht im Gedränge getrennt zu werden. Wer seine Gesellschaft verlassen hatte, um den bekümmerte sich niemand mehr. Ohne Mitleid wurde er von jedem Feuer und von jedem Zufluchtsort vertrieben. Das Recht des Stärkeren wurde in vollem Maß geübt.

Es wurde auch wenig oder gar keine Rücksicht mehr auf den Rang genommen. Alle gesellschaftlichen und militärischen Bande waren zerrissen, alle Waffenbrüderschaft, jedes Gefühl von Menschlichkeit und Mitleid in dem instinktmäßigen Trieb der Selbsterhaltung untergegangen. Es gehörte eine kraftvolle Seele und unerschütterlicher Mut dazu, diesem fürchterlichen Jammer zu widerstehen. Man musste sein Herz gegen jedes Gefühl von Erbarmen und Mitleid verschließen, wenn man nicht selbst zugrunde gehen wollte.

Der Verlust von Minsk und die Notwendigkeit, den Russen einige Märsche abzugewinnen, zwangen, den Rückzug unverweilt fortzusetzen. Der Kaiser verließ Orscha am 20. abends, am 21. folgte die Armee. Auch Wildermuth und ich waren am selben Tage in der Frühe mit unserer kleinen Karawane, Rösch, dessen Frau und vier Soldaten aufgebrochen, die Straße nach Borissow einhaltend.

Übergang über die Beresina

Am 23. marschierten wir bis Kochanow und kamen am 24. nach Bohr, wo wir die Reste des 7. württembergischen Infanterieregiments antrafen, das in dem Gefecht bei Borissow so viel gelitten hatte. Am 25. begegneten wir dem Kaiser. Er war zu Pferd, in einem grünen, mit goldenen Schnüren besetzten Pelz gekleidet und trug eine Mütze von gleicher Farbe. Wir biwakierten nicht weit von einem großen Dorf. Es schneite stark und fing an, wieder sehr kalt zu werden.

Am 26. frühmorgens brachen wir nach Borissow auf, durchschritten einen Teil der Stadt und wandten uns danach rechts in Richtung Studjänka. Ungefähr zwei Stunden von letzterem Dorf führte der Weg um einen kleinen, zugefrorenen See herum. Vor uns gingen mehrere Leute über ihn um abzukürzen. Wir hielten das Eis für fest und folgten ihnen. An der Spitze der Karawane befand sich immer Wildermuth, ich schloss den Zug. Als Wildermuth zehn Schritt vom Ufer entfernt war, brach das Eis unter ihm und einigen Franzosen mit Packpferden Die Franzosen verschwanden unter dem Wasser, von Wildermuth ragten nur noch Kopf und Brust heraus, und von seinem polnischen Schimmel sah man nur noch die schnaubende Nase. Das kräftige Tier raffte jedoch alle Kräfte zusammen und erreichte in einigen Sätzen das jenseitige Ufer.

Links vom Weg in dem Dorf Novy Stachow fanden wir eine Scheune und angebaute Fruchtdörre, wo sich Wildermuth, dem die Kleider am Leib angefroren waren, trocknen konnte, indessen ich in dem kurz zuvor von seinen Einwohnern verlassenen Dorf ein Schwein mit einem Pistolenschuss erlegte. Nachmittags hörten wir den Kanonendonner von Oudinots Angriff auf die Stellung jenseits der Beresina. Die Nacht verging ruhig. Am 27. brachen wir vor Tag auf und gingen gerade auf die Brücken der Beresina los. Der Andrang war aber so groß, dass wir den Versuch heranzukommen aufgaben.

Mit dem Oberst Missani, Kommandant des 2. Bataillons unseres Regiments, gingen wir einige Schritte. Er und ich stimmten dafür, in einem nahen Ort Obdach zu suchen, da wir beide uns nicht wohl befanden. Zu unserem Glück bestand jedoch Wildermuth darauf, in der Nähe der Brücke zu bleiben und einigen günstigen Augenblick abzuwarten. Wir wählten eine kleine, mit Gebüsch umgebene Vertiefung, wo uns das Holz eines nahestehenden Kreuzes zur Feuerung diente. Von Zeit zu Zeit sah einer von uns nach, ob man noch nicht über die Brücke kommen konnte.

Bei der argen Kälte und dem heftigen Schneegestöber wurde uns die Zeit sehr lang. Erst gegen Mitternacht konnten wir uns mit unseren Pferden durch das Chaos von Wagen und Menschen durcharbeiten und die Brücke überschreiten. Da es uns unmöglich war, in dem Dorf noch einen Platz zu finden, blieb uns nichts anderes übrig, als in einem Gebüsch den Tag abzuwarten. Wir zählten bis zu seinem Anbruch die Minuten, denn wir lagen im Schnee und konnten kein Feuer anmachen.

Nach dieser schlecht zugebrachten Nacht wendeten wir uns nach dem rechts der Straße gelegenen Dorf Kostruki. Von Studjänka näherte sich indessen das Gefecht immer mehr der Brücke, deren Zugang Victor am 28. besetzt hatte und den die Artillerie der Russen beschoss. Ihr Feuer brachte die Masse der Nachzügler, die vor den Brücken zusammengedrängt war, zur Verzweiflung. Wie im Wahnsinn trieben sich die Menschen umher. Mit Säbelhieben bahnten sich viele einen Weg und stießen alles vor sich zu Boden. Die Wagen fuhren gegeneinander, stürzten um und versperrten den Weg. Die hingefallenen Menschen und Pferde wurden erbarmungslos zertreten, und mitten unter diesem grausigen Lärm hörte man kaum ihr Geschrei und ihre Flüche.

Viele Menschen wurden in den Fluss gedrängt, andere sprangen freiwillig hinein in der Hoffnung, sich schwimmend zu retten. Nur wenigen gelang es, das andere Ufer zu erreichen, die meisten wurden vom Treibeis fortgerissen. Jeder Schuss richtete in dieser gedrängten Masse fürchterliche Verheerung an. Oberst Missani hatte sich von uns getrennt. Wir machten jenseits eines Sumpfes auf einer Wiese halt, wo große Heuhaufen standen, und setzten mit Einbruch der Nacht unseren Weg nach Sembin fort. Da es dort sehr voll war, zogen wir weiter bis in ein Dorf, wo wir beschlossen, den Tag abzuwarten, um nicht in die Hände der Kosaken zu fallen. Die Furcht war nicht unbegründet, denn wir fanden später, dass ein russisches Streifkorps am 29. das unweit gelegene Städtchen Pletschnitza überfallen und beinahe den verwundeten Marschall Oudinot gefangen hatte.

Seit dem Übergang über die Beresina war der Mangel an Lebensmitteln weniger fühlbar. Dagegen steigerten sich die übrigen Leiden auf eine furchtbare Weise: die Kälte stieg am 3. Dezember auf –26°C, später sogar auf –30°C. Das Kopfhaar war mit Reif bedeckt und wie gepudert, am Bart hingen lange Eiszapfen, und sogar in den Augenwimpern setzte sich Eis an. Der Schnee knisterte unter Füßen der Menschen, und die Luft hatte den Anschein, mit lauter Feuerfunken angefüllt zu sein. Es war gefährlich, Branntwein zu trinken, da er zwar augenblicklich anregte, aber Erschlaffung und Neigung zum Einschlafen folgen ließ. Bei der großen Kälte führte dies bei den meisten zu einem schnellen Tode.

Wer hinfiel und sich nicht alsbald aufraffte war verloren. Er war noch nicht tot, so zogen ihn die nächsten aus, um sich mit seinen Lumpen zu bedecken. Charakteristisch war folgendes Beispiel: Ein Grenadier sah seinen Obersten vor Ermattung niedersinken und eilte hinzu, den Leichnam zu entkleiden. Da richtete sich der Oberst auf und stammelte: „Reste, je ne suis pas mort!“ Ehrerbietig trat der Grenadier zurück und erwiderte kalt: „Eh bien, mon colonel, j’attendrai.“

Die Straße wurde so glatt wie ein Spiegel, so dass jeden Tag Bagage- und Artilleriewagen stehen bleiben mussten. Mit untergeschlagenen Armen und tief verhüllten Gesichtern gingen Generäle, Offiziere und Soldaten in dumpfer Betäubung nebeneinander her. Ein jeder hatte das erste beste umgehängt, was er gefunden hatte, um eine Hülle gegen mehr Kälte zu haben. Von Disziplin war keine Rede mehr, alle Häuser und Scheuern wurden niedergebrannt. Auf jeder Brandstätte lagen ganze Haufen von Toten, schlichen noch Lebende wie Gespenster unter ihren Kameraden umher, bis auch sie hinsanken und starben. Mit nackten Füßen, vom Frost geschwollen, hinkten noch manche bewusstlos fort. Andere hatten die Sprache verloren, und viele waren in eine wahnsinnige Betäubung geraten, in der sie freiwillig ins Feuer hineinkrochen und wimmernd verbrannten.

Chaos in Wilna

Mein Anzug bestand aus einem Uniformfrack mit einem kurzen Pelzrock darüber, den ich mir in Moskau hatte verfertigen lassen, und einem schlechten blauen Mantel, halbverbrannten Beinkleidern und zerrissenen Kommissschuhen. Auf dem Kopf trug ich eine ebenfalls in Moskau mitgenommene Zipfelkappe und eine früher sehr schöne, mit Silber besetzte, jetzt aber ganz schmutzige leichte Mütze von blauem Tuch, die ich in Leipzig gekauft hatte. Wäsche hatte ich seit Orscha nicht gewechselt, auch hatte sich das Ungeziefer auf höchst lästige Weise vermehrt. Wildermuth litt nicht weniger daran und war auch nicht besser gekleidet.

In diesem Aufzug kamen wir am 9. nachmittags in Wilna an, die Kosaken dicht hinter uns. Ich war so schwach, dass mich in der letzten Stunde Wildermuth und mein Bursche führten. Der zweite Soldat, den ich bei mir hatte, war am Tag zuvor verschwunden.

Unser Hauptquartier hatte ein Haus in der Wilnaer Vorstadt Minsk in Besitz, neben diesem war das Depot, in das mich Wildermuth brachte. Hier in einem großen Zimmer zusammengedrängt, stand oder lag eine Menge Offiziere auf dem Boden umher. Hauptmann Graf zu Lippe, später General, bot mir ein Glas Punsch an. Ich trank es so heiß wie möglich hinunter, und schlief alsbald ein. Nach einigen Stunden wachte ich auf, noch sehr schwach, aber hell in meinen Begriffen. Ich kroch in dem Saale umher und fand den Oberst von Missani, der mir sagte, dass ich einen Platz in einem Kurierwagen bekommen könnte, der zu seiner und des Prinzen Hohenlohe Disposition gestellt worden sei.

Generalleutnant von Scheler erteilte sehr freundlich seine Erlaubnis, gab mir jedoch den Rat, in dem Spital zu bleiben, welches er mit allen Bedürfnissen habe versehen lassen. Um keinen Preis wäre ich jedoch hierauf eingegangen. Ich fühlte noch so viele Seelenstärke in mir, neuen Entbehrungen und Gefahren zu trotzen, die doch bald ein Ende nehmen mussten. Bis an den Njemen waren nur noch drei Tage, und für mein Fortkommen war einstweilen gesorgt.

Das württembergische Reserve-Infanterieregiment, ungefähr 1400 Mann stark ausmarschiert, war bis Wilna auf 60 Mann zusammengeschmolzen. Diese kleine Häuflein eskortierte am 10. Dezember unser Hauptquartier, an das sich alles anschloss, was von uns noch fortkommen konnte.

Das Schicksal der Zurückgebliebenen war schrecklich. Für die Spitäler wurde in den ersten sechs bis acht Tagen nach unserem Abmarsch gar nicht mehr gesorgt. Tote und Lebende blieben untereinander liegen. Nur die große Kälte errettete die Einwohner Wilnas vor ansteckenden Krankheiten, welche die in den Straßen und Gebäuden umherliegenden Tausende von Leichnamen unfehlbar verbreitet haben würden. Erst im April 1813 wurden die in den Spitälern gewesenen Offiziere und Soldaten in das Innere Russlands abgeführt.

Wieder in Preußen

Ungefähr zwei Stunden von Wilna führt die Straße über einen an sich unbedeutenden Berg, dessen Abhang aber so glatt geworden war, dass unser von vier Pferden bespannter und von zwei Trainsoldaten geführter Wagen unmöglich hätte hinaufkommen können. Zum Glück hatten wir uns dem Wagen des Generals von Kerner angeschlossen, der vom Grafen Scheler den Auftrag erhalten hatte, voraus in das Vaterland zu eilen, um dem König mündlich unser Schicksal zu berichten. General von Kerner hatte einen Juden als Wegweiser mitgenommen, der uns einen ganz mit Schnee bedeckten Seitenweg links den Berg hinauf führte.

Was an württembergischen Soldaten noch übrig war, schlug ebenfalls diesen Seitenweg ein, uns so kamen wir endlich wieder auf die Straße und erreichten am Abend Kowno. Hier war es noch ziemlich ruhig, so dass wir uns am andern Tag in einer Restauration erwärmen und ein ordentliches Mittagessen einnehmen konnten, das erste seit langer Zeit! Aber schon in der folgenden Nacht, als wir bereits über den Njemen gegangen waren und in einem Edelhof Unterkunft gefunden hatten, traf die Nachricht ein, die Kosaken seien uns auf dem Fuße gefolgt und wir nicht mehr sicher vor ihnen.

Das veranlasste uns, noch vor Tag aufzubrechen. Nach manchen Widerwärtigkeiten langten wir in Stallupönen an, dem ersten preußischen Städtchen. Hier übernachteten wir seit sieben Monaten zum erstenmal wieder in Betten! Das Ungewohnte mochte der Grund sein, dass ich trotz großer Ermattung schlecht schlief. Am anderen Morgen kaufte ich für meinen letzten Dukaten ein Hemd, was eine große Wohltat war. Ein höchst angenehmes Gefühl war es, in einem warmen Gasthauszimmer aus anständigem Geschirr Kaffee zu trinken und Milchbrot zu essen. Den Eindruck, den diese in einem ganz gewöhnlichen Wirtshaus zugebrachte Nacht auf mich machte, war so, dass ich noch jetzt das Bett, die Stube und das Frühstück vor mir sehen kann.

Teils mit Vorspann, teils mit Post setzten wir unseren Weg über Gumbinnen, Insterburg, Wehlau, Friedland nach Elbing fort, überall freundlich aufgenommen. Die Franzosen hatten sich in Preußen keines so guten Empfangs zu freuen, denn die Preußen verhehlten nicht mehr die Erbitterung, welche sie gegen ihre Unterdrücker im Herzen trugen.

Die württembergische Division wurde in Thorn unter den Befehl Junots gestellt, der das VIII. Armeekorps, die Westfalen, kommandierte. Er wies unserer Division Inowrazlaw als Sammelplatz an, und Graf Scheler gab mir den Befehl, in Thorn zu bleiben, um alles, was von uns dort noch eintreffe, nach Inowrazlaw zu instradieren.

Heimkehr

Am 10. Dezember verließen die so gesammelten Reste unserer Division dieses, etwa zehn Stunden von Thorn auf der Straße nach Posen gelegene Städtchen. Die Offiziere, welche nicht bei der gesunden Mannschaft eingeteilt worden waren, reisten für sich. Die Kranken wurden in einen Transport vereinigt, der seinen Weg über Frankfurt an der Oder, Leipzig, Gotha und Würzburg nach dem Vaterlande nahm.

1980er Jahre

Die Familie von Baumbach ist mit den von Blumensteins verwandt. Ernst von Blumenstein heirate die Tochter Emma meines Urgroßvaters Carl Becker aus Gelnhausen. Zum Entsetzen der Familie nahm Ernst am Krieg gegen die „Boxer“1900 in China teil, kam aber heil zurück.

Das Gemälde entdeckte er auf Burg Tannberg

Freund Wildermuth befand sich bei diesem Transport, während wir am 11. unseren Weg nach Posen fortsetzten. Dort wurde uns freigestellt, über Glogau und Dresden oder über Frankfurt an der Oder und Leipzig nach der Heimat zu reisen. Ich wählte den letzteren Weg, weil ich die Absicht hatte, von Eisenach aus die Heimat zu besuchen, und mein Freund Schenk begleitete mich. Wir nahmen den Weg über (Bad) Berka, und es wurde bereits Nacht, als wir durch tiefen Schnee den Stangenpfad nach Nentershausen hinaufstiegen.

Ich fand meine gute Mutter allein in ihrem Zimmer. Die Freude dieses Wiedersehens ist nicht mit Worten zu beschreiben. Wir blieben drei Tage lang in Nentershausen und reisten dann ohne Aufenthalt über Meiningen und Würzburg nach Heilbronn, wo mein Regiment neu errichtet wurde. Schenk begab sich zunächst zu den Seinigen nach Ludwigsburg, Wildermuth aber kam erst am 23. Februar 1813 zurück.

Frankreich, den Raben aller Art ausgeliefert. Karikatur von J.J. Grandville. Wilhelm-Busch-Museum Hannover

Ich finde, dieses Bild passt gut zu dem Text von Baumbach. Bert Böhmer, Berlin 2004.

Die Fotos der Baumbachs fügte ich Ende 2004 ein.BB

[1] Fritz Martin Rintelen, Aufruhr in Hessen, Berlin & Leipzig 1943

[2] Friedrich I. war zunächst Herzog von Württemberg. 1806 wurde er als einer der Verbündeten Napoleons im Rheinbund König von Württemberg. Gestorben 1816

[3] Kronprinz Wilhelm von Württemberg regierte als König Wilhelm I. von 1816 bis 1864

[4] Luise, Herzogin von Sachsen-Weimar , eine Prinzessin von Hessen-Darmstadt, war die Gemahlin des Herzogs Karl-August, Goethes Gönner und Freund.

[5] Im Krieg Preußens gegen Frankreich 1806/07 kämpften württembergische Truppen unter französischem befehl in Sachsen und Schlesien gegen Preußen, die in den Schlachten von Jena und Auerstädt vernichtend geschlagen wurden. Württemberg gehörte als Rheinbundstaat wie auch Bayern, Hessen-Darmstadt, Nassau u.a. zu den Verbündeten Napoleons I.

[6] Polen und Preußen waren 1812 offiziell mit Frankreich verbündet und stellten Truppen in dem Krieg gegen Russland.

[7] Am 24.Juni 1812 erfolgte gleichzeitig mit dem Überschreiten der russischen Grenze die Kriegserklärung Frankreichs an Russland. Im Jahre 1941 überschritt die deutsche Armee am 22.Juni die russische Grenze.

[8] Nach Adam Riese wären das 23 Stunden mit wahrscheinlichen Rasten… (Böhmer)

[9] Marschall Michel Ney (1769-1815), ein Saarländer, war der populärste der napoleonischen Marschälle, der „treueste der Treuen“, wie ihn Napoleon bezeichnete. Führte in der Schlacht von Borodino u.a. Diente nach 1813 den Bourbonen, ging 1815 wieder zu dem von Elba zurückgekehrten Napoleon über und wurde nach der Niederlage von Waterloo von den Bourbonen zum Tode verurteilt.

[10] Smolensk, Gebietshaupstadt der russischen Föderation. Der alte Stadtkern am hohen linken Ufer des Dnjepr gelegen. 276 000 Einwohner (1980). Im Dezember 1941 erreichte ich nach Verwundung westlich Moskau mit einem Zug aus erbeuteten z.T. beschädigten Güterwagen, auf deren Bretterboden wir bei strenger Kälte liegen mussten, den Bahnhof von Smolensk. Wir blieben die ganze Nacht in diesem Wagen liegen, ohne dass sich jemand um uns kümmerte. Die Nacht habe ich bis heute nicht vergessen, manche Kameraden haben sie nicht überlebt. Erst am nächsten Morgen wurden wir in einen deutschen Lazarettzug mit weißbezogenen Betten umgeladen, in dem ich bis nach Wien gebracht wurde.

[11] Berühmte Maria-Himmelfahrts-Kathedrale mit fünf Kuppeln in Smolensk, blieb auch im 2. Weltkrieg erhalten.

[12] Die russische Armee praktizierte hier die „Taktik der verbrannten Erde“, die es dem Gegner erschweren sollte, sie bei ihrem Rückzug zu verfolgen. Ähnlich ist auch während des Russlandkrieges 1941-43 von beiden Seiten bisweilen verfahren worden, vor allem während des Winters, wo wegen der großen Kälte nur in festen Unterkünften Überlebenschancen für die Soldaten bestanden.

[13] Joachim Murat (1767-1815), Marschall von Frankreich und König von Neapel, berühmter Reiterführer Napoleons. Er war verheiratet mit Caroline Bonaparte, Schwester Napoleons. Nach der Niederlage von 1815 wurde er standrechtlich erschossen.

[14] Chevauxlegers franz. leichte, bewegliche Kavallerie

[15] Wittgenstein, russischer Heerführer deutscher Abkunft

[16] Gshatsk, Stadt an der „Rollbahn“ nach Moskau gelegen, war auch 1941/42 stark umkämpft. Hier die 7.Division der deutschen Wehrmacht, der ich angehörte, eingesetzt. Heute heißt die Stadt „“Gagarin“, nach dem ersten russischen Kosmonauten, der die Erde umkreist hat.