Leni Weber

Schlesische Kindheit

Meine Kindheitserinnerungen 1877-1891

Niedergeschrieben für meine Kinder und Enkel

im Winter 1954/55

im St. Marienhaus, Konstanz

Leni Weber mit dem ersten (?) Enkel in den 30er Jahren

Bearbeitet von ihrem Großneffen und Patenkind Bert Böhmer * 2003

Mittelalterliche Ostsiedlung. Ausschnitt. Putzger S.51. 102.Auflage 1993

Dunkelrot = Altes deutschesVolksgebiet 700

Helles Rot = Bäulerliche Siedlung 8.-11.Jh.

Rosa = 12.Jh.

Hellbraun = 13.Jh.

Gelb = 14.Jh.

Grün = siedlungsferne Gebiet

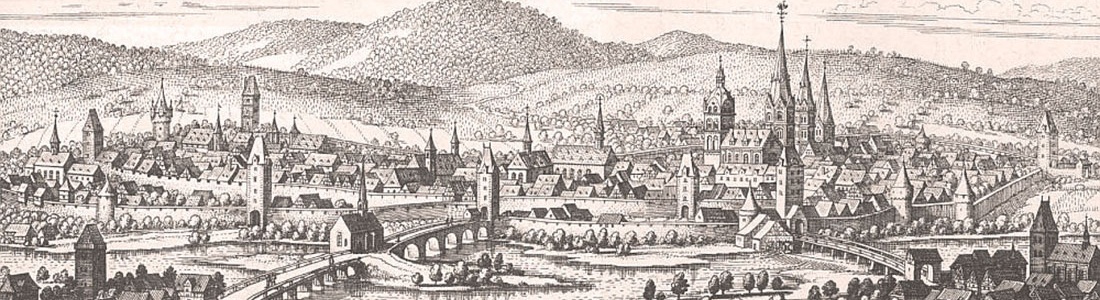

Am Sonntag, dem 2. September 1877, wurde ich in dem kleinen schlesischen Kreis-städtchen Namslau als zweites von fünf Geschwistern geboren. Am Sedanstag[1], der bis zum Zusammenbruch nach dem Ersten Weltkrieg als Nationalfeiertag in ganz Deutschland festlich begangen wurde. Wir hatten schulfrei, die Stadt war voller Fahnen, Blumen, Girlanden und Musik. In der Erinnerung ist es mir, als ob stets die Sonne vom wolkenlosen Himmel auf all die Feierlichkeit gelacht hätte, die eigens für mich Geburtstagskind geschaffen schien.

Und wie dieser Tag, so steht vor meiner Seele meine ganze Kindheit, durchleuchtet von Sonne, Liebe und Glück. Ich muss das schon sehr früh gefühlt haben. Denn ich ging noch nicht sehr lange zur Schule, da soll ich einmal sinnend zu meiner Mutter gesagt haben, wir müssten bestimmt zum gesegneten Samen Abrahams gehören; denn so glücklich wie wir sei keine andere Familie. Auf Mamas erstaunte Frage, wie ich darauf käme, meinte ich, wir hätten in der Religionsstunde gelernt, dass Abraham immer Gottes Gebote gehalten habe, und darum sei er gesegnet worden bis ins tausendste Glied. Das sei sein Same, nämlich seine Kinder und Kindeskinder, und diese leben heute noch.

So habe ich schon damals, mir selbst kaum bewusst, den Segen des Höchsten empfunden, der über meinem ganzen Leben stand. Vor ihm beuge ich mich in großer Demut und Dankbarkeit.

Die Vorfahren

Mein Vater, Hugo Bieder (1841-1921), stammte aus Göllschau, einem schlesischen Rittergut in der Nähe von Liegnitz, das durch Einheirat in den Besitz der Familie kam und durch zwei Generationen darin blieb.Ein großer Park umgab das geräumige Gutshaus mit seiner Orangerie, in der neben Palmen und anderen seltenen Gewächsen Zitronen- und Orangenbäumchen standen und alle Jahre Früchte trugen. Die Spaliere sorgten für Pfirsiche und Weintrauben; und im Obstgarten gab es viele Sorten Äpfel, Birnen und Pflaumen. Auch die Blumenpracht zeugte von der großen Liebe des Gutsherrn für die Gartenkunst, die durch viele Generationen gepflegt worden war und zurückgeführt wurde auf die übernommene Familienlegende, dass die Biederschen Vorfahren von einem preußischen König als Gärtner aus der Schweiz in Schlesien angesiedelt worden waren. Dass sich die Liebe zum Garten weiter vererbte, wissen wir Heutigen gut. Durch den Göllschauer Park floss ein Bach, in dem zahlreiche Krebse auf Beute lauerten. Nun gab es nichts Schöneres für meinen Vater und seine Brüder, als mit den Hofejungen krebsen zu gehen. Man watete barfuß mit hochgekrempelten Beinkleidern durch den Bach und suchte das Ufer nach Löchern ab, aus denen die Scheren der kleinen gepanzerten Ungetüme heraushingen. Wehe, wenn man nicht geschickt und schnell zupackte! Sonst kniff sich eine Schere tief in die Kinderhand und konnte nur mit Hilfe eines Kameraden geöffnet werden. Der Schmerz war heftig. Die Krebse wurden nur in den Monaten ohne R gefangen, von Mai bis August. Sie gaben eine köstliche Mahlzeit. Göllschau barg aber noch andere Schätze, die weithin Anziehungskraft ausübten, und dazu gehört die Jagd auf Rehwild, Hasen, Fasanen und Rebhühner, die wie in ganz Schlesien so auch hier waidgerecht gehegt und gepflegt wurde.. Das hatte mir nicht Papa erzählt, das erfuhr ich viel später, als mein Mann Landrat in Ostpreußen war. Bei einem Essen auf Gut Leissienen war der Kommandierende General von Prittwitz und Gaffren mein Tischnachbar. Wir entdeckten bald, dass wir beide Schlesier waren. Als ich auf seine Frage meinen Mädchennamen nannte, rief er erfreut: „Dann ist Ihr Vater vielleicht der schöne Bieder aus Göllschau?“ Dass Papa aus Göllschau stammte, konnte ich zugeben, dass er der schöne genannt wurde, wusste ich nicht. Nun erzählte mir der General, er habe als Fünfzehnjähriger in Göllschau seinen ersten Rehbock geschossen. „Das war der glücklichste Tag meiner Jugend!“ sagte er, und man merkte ihm an, wie froh ihn diese Erinnerung machte. Da er mit meinem Vater und seinen Brüdern in Liegnitz auf die Ritter-akademie zur Schule gegangen war, verlebte er öfters die Ferien bei meinen Großeltern Bieder. Ich musste Papa herzliche Grüße des alten Schul- kameraden bestellen, und er freute sich, dass es noch Menschen gab, die gern an seine zu früh verlorene Heimat dachten. Göllschau musste verkauft werden, da die Großeltern sehr früh starben, als mein Vater noch zur Schule ging und keins seiner 6 Geschwister das Gut übernehmen konnte. Zwar kam nun jedes Kind in den Besitz eines eigenen Vermögens, aber der Schmerz über den Verlust ihres Jugendparadieses blieb groß.

Annemarie Baumgartner vor dem Gut Göllschau in Namibia etwa 1977/78

Mein Bruder Curt wurde Anfang des Jahrhunderts Farmer in Deutsch-Südwestafrika. Er nannte seine Farm Göllschau und verbrachte dort schwere, arbeitsreiche, aber sehr glückliche Jahre. Doch auch dieses Göllschau blieb der Familie Bieder nicht erhalten: im Ersten Weltkrieg kämpfte mein Bruder bei der Schutztruppe im Norden unserer Kolonie, während im Süden, wo Göllschau lag, die Hereros[2] sich empörten und die Farm vernichteten. Nach dem verlorenen Krieg und der Inflation war meines Bruders Vermögen so zusammengeschmolzen, dass er an keinen Aufbau mehr denken konnte. Er musste die Farm verkaufen, doch der Name ist geblieben und erinnert noch heute in Südwestafrika an die Siedlungsarbeit eines Schlesiers.[3] Die Verwandten meines Vaters, der 6 verheiratete Geschwister hatte, aufzuzählen, gelang schwer. Seine Mutter Mathilde geb. Kallmeyer (1813-1857) stammte aus einem angesehenen Breslauer Kaufmannsgeschlecht. Voll Stolz wurde uns Kindern ein kostbarer Glaspokal gezeigt, den ein Vorfahr für Verdienste um die Stadt Breslau erhalten hatte. In Breslau erstand uns nach dem Tode meiner Mutter in dem schönen Haus von Papas kinderloser Schwester Klärchen Völker eine zweite Heimat. Von dort zogen wir drei Schwestern als Bräute in unser neues Leben. Papas jüngste Schwester, Mathilde Weichsel, bewirtschaftete nach ihres Mannes Tod mit Inspektoren ihr Rittergut Hermsdorf, das in der Nähe von Göllschau lag. Viele Nachbargüter gehörten ebenfalls Verwandten, so das Zimmersche Vorhaus, das einzige bürgerliche Majorat in Schlesien. Als meine ältere Schwester und ich anfingen, zu den Erwachsenen gerechnet zu werden, verlebten wir auf diesen Gütern manche fröhliche Ferientage. Da lernten wir eine Menge Tanten, Onkel, Cousinen und Vettern kennen. Ein Ausflug nach Vorhaus machte mir besonders tiefen Eindruck. Wie der Spreewald ist das Gut von breiten Gräben durchzogen. Feste Wege führen nur nach den Dörfern und dem Gutshof. Das Wohnhaus selbst sah aus wie ein altes Jagdschloss. Wir machten die reizvollste, aber traurig endende Kahnfahrt meines Lebens. Unser Vetter Hugo Weichsel brannte darauf, einen Rehbock zu schießen. Onkel Otto Zimmer erlaubte es nur zögernd und hat es dann bereut. Wir fuhren zu viert mit dem Kahn los, kein Laut durfte unser Kommen verraten. An der vom Onkel bezeichneten Stelle stand ein kapitaler Bock. Mein Vetter schoss, doch in dem Augenblick muss der Kahn geschwankt haben. Die Kugel traf, verletzte das Tier aber nur schwer. Wir waren tief betrübt; denn in dieser Wasserlandschaft konnte selbst ein Hund die Fährte nicht mehr auffinden, und so ist das arme Reh sicher elend zu Grunde gegangen. Mit einem der Vettern 2. Grades, Eugen Naumann, kamen wir bei Tante Klärchen Völker öfter zusammen; er war auch bei unserer Hochzeit. Als mein Mann Landrat in Ostpreußen war, wurde er Landrat in der schönen Provinz Posen, die uns nach dem Ersten Weltkrieg verloren ging. Eugen Nauman blieb trotzdem mit seiner Familie dort und wurde unter polnischer Herrschaft der Führer der deutschen Minderheit, für die er segensreich wirkte. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde er von den Polen verhaftet, misshandelt und erschlagen.

Meine Mutter Klara geb. Haselbach (1854-1891) wurde in Simenau in Oberschlesien geboren, kam aber jung mit den Eltern und sechs Geschwistern nach Namslau, das auf der rechten Oderseite, nicht weit von der russisch-polnischen Grenze liegt. Dort lernte sie meinen Vater kennen und lieben, und es wurde eine überaus glückliche Ehe.Mein Vater war damals aufsichtsführender Richter, eine selbstständige, angesehene Stellung, der er sich mit großer Pflichttreue und Pünktlichkeit widmete. Arbeit und Muße wechselten harmonisch ab, Hast und Hetze kannte man nicht. Das drückte sich nicht nur in seinem Berufsleben, sondern ebenso in unserem Familienleben aus, das dadurch besonders reich war, da Mamas Eltern in Namslau wohnten. Ihr Vater August Haselbach (1820-1897) stammte aus einem alten Geschlecht, dessen bisher urkundlich festgestellter ältester Vorfahr Hans Haselbach (ca.1610-1687) Stadtkämmerer in Ellrich am Harz war. Später zog die Familie nach Nordhausen, wo viele Haselbachs als Buchbinder ihr Brot fanden und einige als Obermeister ihrer Innung die Achtung ihrer Mitbürger erwarben.

Großpapa erzählte mir von diesen Handwerksmeistern und ihrer Kunst, kostbare Bucheinbände, Urkunden und Diplome anzufertigen. Ob nicht etwas von dieser Gabe bis auf die heutige Generation vererbt wurde?

Großpapas Vater Johann Theodorus Haselbach (1774-1841) blieb der Familientradition treu und wurde auch Buchbinder. Doch als durch die napoleonischen Kriege das Gewerbe darniederlag, gab er es auf und erwarb einen Gasthof mit Landwirtschaft. Nach der unglücklichen Schlacht bei Jena drangen die Franzosen am 17.10.1806 in Nordhausen ein, plünderten schamlos und vernichteten fast vollständig Johann Theodorus’ Besitz. Er entging mit knapper Not einer Kugel, die ein französischer Offizier als Gnadenschuss auf den ruinierten Mann abgeschossen hatte.

Nach der glücklichen Beendigung des Krieges wollte er sich mit aller Energie aus eigenen Kräften wieder hocharbeiten. Er lehnte die ihm angebotene Kriegsent-schädigung ab, da er sich das Opfer, das er für sein Vaterland gebracht hatte, nicht ersetzen lassen wollte. Trotz eisernem Fleiß gelang es ihm aber in Nordhausen nicht, sich wieder eine Existenz zu schaffen, und so folgte er dem Ruf seines ältesten Sohnes Karl und wanderte mit Frau und Kindern im Jahre 1832 auf einem großen Planwagen nach Schlesien aus. Damals war Großpapa 12 Jahre alt, hatte aber schon als Dreijähriger eine ähnliche, aber abenteuerliche Wagenfahrt durchgemacht; denn Zigeuner hatten ihn mitgenommen. Glücklicherweise kam ein Freund seines Vaters vorbeigeritten, erkannte den blauäugigen, flachsblonden Jungen und brachte ihn den Eltern zurück. Was wäre wohl sonst aus ihm geworden? Nach seiner Konfirmation musste Großpapa Brauerlehrling werden und das Elternhaus verlassen. Sein Vater konnte ihm außer einem Fünf-groschenstück nichts mitgeben als den Rat: „Fürchte Gott, tue Recht, scheue niemand!“ Nach diesem Wahlspruch hat er gelebt. Nach einigen Jahren selbständiger Arbeit in Simenau kaufte Großpapa im Jahre 1861 die Namslauer Schlossbrauerei, wofür ihm sein Bruder Karl das Geld geliehen hatte. Und hier erwuchs der Familie durch Großpapa großes Glück. In der Haselbachschen Familiengeschichte heißt es von ihm:

„Der Bedeutung seiner Persönlichkeit entsprachen die außergewöhnlichen Ehrungen anlässlich seines Heimganges. Sie zeigten, welche Wertschätzung und welches Vertrauen er sich in allen Schichten der Einwohnerschaft der Stadt und des Kreises, ja weit über dessen Grenzen hinaus, erworben hatte. Er war ein Mann von hoher Intelligenz, von unbeugsamer Tatkraft, unermüdlichem Unternehmergeist, eisernem Fleiß, schlicht, bieder, herzgewinnend. Ein treusorgender Familienvater, väterlich auch zu allen seinen Angestellten und Arbeitern, den Armen ein hochherziger Wohltäter, in der Verwaltung der Stadt Namslau, deren Ehrenbürger er war, lange Jahre ein selbstloser Helfer.“

Er gehörte nicht nur der Stadtverwaltung, sondern auch dem Kirchengemeinderat und dem Kreistag an und hat auch dort viel segensreiche Arbeit geleistet. Kein Wunder, dass wir auf solchen Großvater stolz waren. Großpapas Bruder Karl, von dem schon zweimal die Rede war, wurde Landwirt und ließ sich schon jung in Schlesien nieder. Er war ein Glückspilz; denn er gewann ein Viertel des großen Loses der preußischen Klassenlotterie und kaufte sich das herrliche Rittergut Blumenau in Oberschlesien. Seinen Lotteriegewinn konnte er außerdem gut für seine große Familie gebrauche; er hatte aus zwei Ehen 26 Kinder.

Der Bruder meines Mannes, Major Julius Weber, der Familienforscher war, wollte mir diesen Kinderreichtum nicht glauben, das sei nur eine Familiensage. Aber als er später die Familiengeschichte des Geschlechtes Haselbach – Hasselbach schrieb, stellte er tatsächlich alle 26 Kinder fest.

Sich aus dieser Verwandtschaft herauszufinden, ist mir mein Leben lang nicht geglückt. Immer tauchten neue Vettern und Nichten auf, die ich noch nicht kannte. So im Jahre 1928 in Lichterfelde [4]eine Krankenschwester, die meinen Schwager Julius und später meinen Bruder Curt im Krankenhaus gepflegt hat.

Großpapas Bruder Theodor (1818-1908) hatte eine Zinngießerei in Berlin.Er war der Erfinder der Zinnsoldaten, die sich schnell im In- und Ausland großer Beliebtheit erfreuten. Meine Brüder besaßen auch zwei Armeen mit allen Waffengattungen, mit Gulaschkanonen und Sanitätskolonne.

An schulfreien Regennachmittagen wurde der große Esstisch ausgezogen, die Armeen in Schlachtordnung aufgestellt, und der Krieg begann. Wir Schwestern guckten zu, wenn die Kanonenkugeln alias Erbsen hin- und herflogen und uns das wechselnde Schlachtenglück in Spannung hielt. Papa kam dann manchmal zur Kritik; er war unsere anerkannte Autorität auf diesem Gebiet. Denn er hatte ja drei Kriege als Frontsoldat mitgemacht: 1864, 1866 und 1870/71. Bei der Belagerung von Belfort bekam er als Leutnant das Eiserne Kreuz. Sein Bruder Richard war bei Mars-la Tour[5] gefallen.

Oft baten wir unseren Vater, er möge uns schlimme Kriegserlebnisse erzählen. Das tat er nie, sondern berichtete uns nur von den komischen Episoden, über die wir alle lachen mussten. Er erlaubte uns nie, dass wir zusahen, wenn er auf der Jagd ein Wild erlegte. Dafür schmeckten uns dann die Reh-, Hasen-, Fasanen- und Rebhühnerbraten um so besser.

Doch ich schweife ab; ich muss ja noch die Vorfahren meiner Großmutter Beate Haselbach geb. Passek (1819-1898) erwähnen. Sie war die Tochter des Erbscholtisei-besitzers Gottlieb Passek (1779-1866) auf Nieder-Ellguth und ist dort auch geboren. Ich war die Glückliche, der Großmama besonders viel von ihrer Jugend erzählte; denn da ich als Kind sehr zart war, wurde ich monatelang „auf die Weide“ zu den Großeltern geschickt und war deshalb ihr verwöhnter Liebling.

Über die gemeinsamen Ahnen hat Gustav Freytag in seinen Lebenserinnerungen viel Interessantes ausgesagt. Er war ein Verwandter von Großmama, und da alle Sippenglieder eng verbunden waren, wurde auch diese Verwandtschaft gepflegt. Großmamas Großmutter Susanne Passek geb. Freytag (1741-1828), geboren in Schönwald, war die Schwester von Gustav Freytags Großvater. In Schönwald hat Großmama bei den beiderseitigen Großeltern den später so berühmt gewordenen Vetter öfters getroffen.

Schönwald und Nieder-Ellguth waren Erbscholtiseien; der Name bedeutet, dass das Schulzen-, heute würde man sagen Bürgermeisteramt, erblich mit dem Hof verbunden war, der Besitzer also immer Schulze wurde. Außerdem waren die Erbscholtiseien Minorate und kamen somit immer in die Hand des jüngsten Sohnes. Das war eine weise Einrichtung; denn da die Landwirte meist jung heirateten, war der Hofbesitzer im besten Mannesalter, wenn der älteste Sohn erwachsen war und selbständig schaffen wollte. So wandten sich die übrigen Söhne of gelehrten oder geistlichen Berufen zu (Gustav Freytags Vater wurde Arzt) oder heirateten auf andere Höfe, wo ein Sohn fehlte. Die Erbscholtisei Schönwald mit 160 ha Grundbesitz war seit dem Jahr 1700 in der Familie Freytag, bis im Jahr 1945 die letzte Besitzerin vertrieben wurde.

Wenn mir Großmama von ihrer Jugend erzählte und auch von dem Leben auf diesen Bauerngütern, da wurde mir klar, dass früher alles viel schlichter und einfacher zuging, dass aber das religiöse Leben reger war. Die Menschen stellten sich in den Schutz Gottes, Gottes Güte leitete sie. Wie gern wollte auch ich solch ein Leben führen. Je älter ich werde, um so mehr sehe ich an mir und anderen, dass in uns das Göttliche zum Leben kommen und wachsen will. Wir müssen uns ihm nur offen und bereit halten, und dabei hilft uns auch das tägliche Lesen in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament.

Christus nennt das Unnennbare Vater. Unser Vater, von dem wir alle herkommen, bei dem wir geborgen sind. Und die Bibel sagt: „Er tröstet, wie einen seine Mutter tröstet.“ Vater und Mutter in einem. Kann man es mit unseren schwachen menschlichen Worten wohl schöner und besser ausdrücken?

Was für ein Glück war es für uns, die Großeltern so nahe zu haben! Unsere Wohnung lag nur durch die kleine Stadt von ihnen getrennt. Wir bewohnten die geräumige erste Etage und das Dachgeschoss der „Heinzelmannvilla“, die einem Herrn Heinzelmann gehörte. Auf dem großen Balkon vor dem Esszimmer wurde im Sommer Abendbrot gegessen, da blickte man überall ins Grüne. Hinter dem Haus war unser Garten mit großem Rasenplatz, mit vielen Blumenbeeten, unzähligen Fliederbüschen, zwei Buchenlauben und mit mächtigen Bäumen, auf denen wir unsere Kletterkunststücke vollführten. Eine Eiche hatte es uns besonders angetan. Wenn ich da hinauf von meinen Brüdern verfolgt wurde, schwang ich mich an einer bestimmten Stelle wie ein Eichhörnchen auf die daneben stehende Buche, wohin mir meine Brüder nicht folgen konnten.

Als ich im Frühjahr 1944 zum letzten Mal in Namslau war, ging ich mein Geburtshaus wiederzusehen. Wie sehr hatte es sich verändert; hoch vornehm sah es aus in seinem modernen Gewand. Doch unser Garten war verschwunden und hatte einem großen Asphaltplatz und einer Autoreparaturwerkstatt weichen müssen. Auch unser Spielplatz, mit Schaukel, Reck und Barren war verschwunden. Nur unsere alte Eiche war geblieben; sie war noch schöner und stattlicher geworden, ich winkte ihr einen stummen Gruß zu. Dahinter dehnten sich noch immer Felder und Wiesen bis an den Fluss. Ob jetzt polnische Kinder dort spielen und im Winter rodeln und Schlittschuh laufen mögen wie wir es getan? Die Heinzelmannvilla soll heute noch stehen, dagegen ist das großelterliche Haus niedergebrannt worden. Im alten Schloss sollen die Polen ein Museum untergebracht haben. Schon einmal, im Jahre 1883, war unser Großelternhaus durch eine schreckliche Feuersbrunst vernichtet worden. Und nicht nur das Wohnhaus sondern auch die Brauerei und die Mälzerei brannten ab. Von unserem Dachfenster aus sahen wir Kinder, wie der ganze Himmel immer röter wurde und die Flammen hoch hinauf schlugen. Uns zitterte das Herz, und wir bangten nicht nur um Großeltern und Onkels, sondern auch um unsere Eltern, die durch den dunklen Winterabend sofort hingelaufen waren, um ihren Lieben beizustehen. Zum Glück war damals schon das neue Wohnhaus im Rohbau[6] fertig und konnte im Sommer bezogen werden. Wir trauerten aber lange dem alten Haus mit seinen Winkeln, düsteren Treppen und Gängen nach, in denen man sich so gut verstecken konnte. Da wir jeden Sonn- und Feiertag bei den Großeltern waren, liebten wir jedes Eckchen und hatten genügend Platz, um uns auszutoben. Bei kühlem Regen- oder Schneewetter war das Buchhalterzimmer unser Revier; die Büroangestellten aßen dort nur Mittagbrot, in der übrigen Zeit gehörte es uns! Ein riesiges Sofa mit schwarzem Wachstuch bezogen, mit weißen Porzellanknöpfen verziert, musste unsere wilden Springkunststücke erdulden. Seine breiten, gepolsterten Seitenlehnen waren unsere Rutschbahn. Ein mächtiger Kachelofen spendete im Winter behagliche Wärme; eine alte, buntbemalte Bauernuhr tickte quäkend dazu und verkündete mit knarrendem, rasselndem Schlag die Stunden, ich habe heute noch diesen Klang im Ohr.

Im neuen Haus gab es dann viele moderne Zimmer, aber so heimelig wie das Buchhalterzimmer war keins, auch keins in unserer Heinzelmannvilla. Dort war alles Licht und Leben, das von unserer fröhlichen Mutter ausstrahlte. Papa war eine ruhige, ernste Natur, der uns Kindern wohl mit seinen geschickten Händen Schattenbilder an die Wand zauberte oder an Winterabenden die bunten Bilder der Laterna magica vorführte, sonst aber sehr selten mit uns spielte. Ich kann mich nicht erinnern, je ein nervös zorniges Wort von ihm gehört zu haben, auch hörte man ihn nie schelten. Hatten meine Brüder etwas ausgefressen, dann war ohne viel Worte die selbstver-ständliche Folge, dass Papa ihnen eine Tracht Prügel verabfolgte. Ich erinnere mich genau, dass ich bei Ankündigung einer solchen Katastrophe leise schluchzend davonlief, während die beiden Brüder nur trotzige Gesichter aufsetzten. Wenn wir Mädchen unartig waren, bekamen wir von Papa ein strenges Wort zu hören, oft genügte schon ein ernster Blick.

Die Geschwister

Mama war stets geduldig und lieb; ich glaube, sie hätte es nicht übers Herz gebracht, uns fünf wilde Rangen zu strafen. Wenn wir es zu toll trieben, dann wurde sie traurig, – und das brachte uns zur Besinnung. Meine Schwester Else[7], ein Jahr älter als ich, war sehr eigenwillig und machte es Mama oft schwer. Und gerade sie wurde die liebevollste Mutter und aufopfernd hilfsbereit gegen mich und die Meinen. Nach mir kam Curt, ein Jahr jünger als ich, unser geschickter Bastler, der spätere Schiffsbaumeister, Diplom-ingenieur und dann Farmer. Dann Franz, eine selten harmonische Natur, der die besten Eigenschaften beider Eltern geerbt hatte. Er wurde Offizier und fiel im Jahr 1918 in Frankreich. Unser Jüngstes, fünf Jahre jünger als ich, die schüchterne, zierliche Martha, die mit mir die einzige Lebende unseres großen Geschwisterkreises ist. Die Einzige, die die Goldene Hochzeit feiern konnte und noch das Glück hat, ihren Lebensgefährten zur Seite zu haben. Mama ging oft mit uns spazieren, und unser Ziel war meist der Wald, wo wir Papa von der Jagd abholten. Was für eine Wonne war es Blumen zu pflücken! So herrliche, wie in den Namslauer Wiesen, gab es wohl auf der ganzen Welt nicht noch einmal! Und über uns tirilierten die Lerchen, mit denen wir um die Wette sangen. Wenn wir so durch die Gegend streiften, dann wurden alle Märchen um mich lebendig. Ein Erlebnis ist mir fest in der Erinnerung geblieben: ich ging allein, um an den Feldern hinter unserm Garten Kornblumen zu pflücken. Da kroch ich in eine Furche, die Roggenähren schlugen über meinem Kopf zusammen, es duftete wunderbar und war so verwunschen, so märchen-haft, dass ich gespannt horchte; nun musste die Kornfee kommen und mich in ihr Reich führen. Da ertönte von unserm Garten her Stimmen: „Leni, komm schnell, es sind Gäste da.“ Erst verkroch ich mich noch tiefer in meinem Versteck. Da aber die Rufe immer dringender wurden, musste ich folgen und hörte, dass Bekannte mit ihren langweiligen Kindern gekommen seien, mit denen ich spielen sollte. Ach, die waren so steif, so geziert, strichen und zupften immer an ihren eleganten Kleidern herum und sahen verächtlich auf unsere Spielanzüge, die ruhig mal Flecken bekommen durften, ohne dass das Fräulein schalt. Unsere täglichen Spielkameraden waren uns lieber, meist Arbeiterkinder unserer Nachbarschaft, mit denen konnte man doch was anfangen. Erlebte ich im Sommer meine Märchen in Feld, Wald und Garten, so spann ich bei trübem Wetter im Zimmer weiter. Wie gern saß ich mit einer Handarbeit auf dem erhöhten Fensterplatz meiner Mutter und guckte oft verstohlen auf die Straße. Da kam gewiss bald der Prinz mit seinem von vier Schimmeln gezogenen Wagen und holte mich auf sein Schloss. Der Prinz kam aber nie. Dagegen stand eines schönen Wintermorgens ein Märchen-schlitten vor unserm Haus. Er hatte die Form einer Muschel, außen silberglänzend, innen mit hellblauem Tuch ausgeschlagen, darüber eine weiße Felldecke zum Zudecken. Das Pferdchen hatte, wie uns schien, silberne Glöckchen und auf Kopf und Rücken wippende weiße und hellblaue Rossschweife. Und dieser Zauberschlitten war uns von unserer schönen jungen Tante Kläre, Onkel Alberts Frau, zugeschickt worden, die ihn von ihrem Mann als Weihnachtsgeschenk erhalten hatte. So lange hoher Schnee lag, sollten wir nun alle Morgen damit in die Schule fahren. War das ein Jubel! Der ganz in Pelz gehüllte Kutscher bat uns einzusteigen, und fort ging die lustige Fahrt. Natürlich staunten unsere Schulkameraden und wollten mitgenommen werden. So landeten wir schließlich an der Schule als ein Knäuel von Köpfen, Armen, Beinen und Schulranzen, den das kleine Pferdchen kaum ziehen konnte. Wie sehnlichst wünschten wir, dass der Schnee nie verschwinden möchte! Wir sind wohl im Winter nie so schnell aus unseren Betten gesprungen, wie zur Zeit dieser Schlittenfahrten.

Konnte ich mich selig über all das Schöne freuen, was wir erlebten, so quälten mich andererseits meine Sünden tief. Zwei Ereignisse, die das zeigen, haben sich meinem Gedächtnis eingeprägt. Unsere Älteste, Else, kam ins Internat nach Gnadenberg, unsere Mutter begleitete sie. Nun rückte ich daheim zur Ältesten auf und sollte den Geschwistern als gutes Beispiel dienen. Gleich an einem der ersten Abende kam ein Karussell nach Namslau und hatte seinen Standort in der Nähe unserer Wohnung. Papa erlaubte uns hinzugehen, übertrug mir die Aufsicht über die Kleinen und mit der Mahnung: „Leni, Du sorgst dafür, dass Ihr um ½ 9 Uhr wieder daheim seid!“ wurden wir entlassen. Wir rannten los und standen bald vor dem sich drehenden Wunderwerk. War da eine Lichterpracht mit glitzernden Perlengehängen, funkelnden Spiegeln und wehenden Blüten. Und dann die Pferde, Löwen, Schlitten und Gondeln, die zum Einsteigen einluden! Wir schwelgten im Genuss all dieser Herrlichkeiten; die Zeit war vergessen, bis unser Fräulein uns holen kam mit der Bemerkung: „Papa ist sehr böse!“ Kleinlaut, mit klopfendem Herzen schlich ich mich mit den Geschwistern heim. Papa sah uns streng an und sagte zu mir: „Das darf nicht wieder vorkommen!“ Schluchzend gab ich ihm den Gutenachtkuss und ging zu Bett. Doch an Einschlafen war nicht zu denken, mein Vergehen ließ mir keine Ruhe. Nebenan saß nun Papa und las, ich hörte das Rascheln der Zeitung. Ein schmaler Lichtstreifen lag auf unserer Schwelle, den ich nicht aus den Augen ließ. Wie musste Papa sich grämen, das ich so pflichtvergessen gewesen war. Ich hielt es nicht länger aus, sprang aus dem Bett, lief zu ihm, schmiegte mich an ihn und bat um Verzeihung. Überrascht sah er mich an, schien gar nicht mehr an meine Sünde gedacht zu haben, streichelte mich liebevoll, er habe mir längst verziehen und schickte mich wieder ins Bett. Wie befreit und glücklich schlief ich ein.

Ein anderes, ungebeichtetes Vergehen hat mich monatelang nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich war ein Naschkätzchen. Rosinen und Mandeln in Mamas Vorratsschrank zogen mich unwiderstehlich an und ich mauste sie, sobald ich den Schlüssel erwischen konnte. Gewiss war es mein natürlicher Instinkt, die mir fehlenden Vitamine zu bekommen, wie zu Rachitis neigende Kinder Kohle und Kalkstaub in den Mund stecken. Diese Art zu naschen belastete wunderbarer Weise mein Gewissen kaum. Aber da kam ein schöner Sonntag im Sommer. Im großelterlichen Garten waren neue Himbeerstöcke gepflanzt, die zum ersten Mal herrlich süße, große Beeren trugen. Es waren wenige Früchte, nach denen die Erwachsenen nicht fragten, die wir Kinder aber mit Wonne aßen. Wir gingen zur Kirche, ich hielt mich zurück, und während die Andern im Gotteshaus verschwanden, drückte ich mich ungesehen hinter die Büsche und lief dann schnurstracks zu den Himbeeren. Da leuchteten sie in nie gesehener Größe und schmeckten, ach, so köstlich. Nicht eine einzige ließ ich für die Geschwister übrig und war längst mit meinem Schmause fertig, als die Glocken das Ende des Gottesdienstes verkündeten. Ich mischte mich unter die Kirchgänger, niemand hatte mein Fernbleiben gemerkt. So schien ja alles gut für mich abgelaufen zu sein. Doch mein Gewissen klagte mich schrecklich an, riesengroß stand meine Schuld vor mir. Hatte ich nicht den Heiland verraten, da ich dem Gottesdienst ferngeblieben war, um meinen Geschwistern beim Himbeeressen zuvorzukommen? Ich wagte mich niemandem anzuvertrauen, und so lag die Sünde schwer auf meiner Seele.

Nun möchte ich aber doch noch einmal zurückgehen und das erste Kindheitserlebnis schildern, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Es knüpft an eine goldene Wundernuss an. Ich war drei Jahre alt, hatte Nierenentzündung und musste heiße Bäder bekommen. Das brachte mich zu bitterem Weinen. Meine Mutter tröstete mich mit Schwimm-tierchen und allerhand Kunststücken, nichts beruhigte mich. Da erschien die Tante Friedrichen und brachte die goldene Wundernuss; die hing an einem Faden. Wenn man sie auf die Wasserfläche niederließ, klappte sie auf und darin lag ein winzig kleines Jesuskind. Ich staunte voll innerer Seligkeit und vergaß, wie heiß das Badewasser war.

Wir fünf Biederkinder waren zäh, machten aber alle Kinderkrankheiten intensiv durch. Und da gab es niemanden, der so liebevoll pflegte, wie unsere Mutter. Man hatte damals noch wenige Erleichterungen für Kranke. Besonders unser Hausarzt gehörte wohl zu den derben Naturen, die mit Alkohol und anderen scharfen Mitteln jung und alt wieder zu Kräften bringen wollte. Und wenn ich z.B. nach einem Glas Madeira müde wurde und Kopfschmerzen bekam, war das Mittel vielleicht nicht stark genug. Das Fiebermessen war schwierig. Die Thermometer waren zwar doppelt so lang, wie die jetzigen; die Quecksilbersäule sank aber sofort, sobald man das Thermometer vom Körper entfernte. Bei Tageslicht ließ sich die Höhe leicht ablesen, bei Dunkelheit musste eine Kerze herangebracht werden (elektrische Taschenlampen gab es natürlich noch nicht). Ich hatte jedes Mal Angst, Mamas Haare oder mein Nachthemd könnten Feuer fangen. Um das Fieber herabzudrücken, mussten wir schrecklich bitteres Chinin-pulver schlucken. Wir bildeten uns ein, dass davon die beängstigenden Träume kamen, unter denen ich besonders litt. Es waren immer dieselben: eine Horde wilder Tiere polterte unsere Treppe hoch, trat die Türen ein und wollte auf mein Bett losstürmen. Oder Schlangen ringelten sich an meinem Körper hoch; ich musste steif liegen bleiben, um nicht gebissen zu werden. Der schlimmste Traum war folgender: ich musste in einem kleinen Kasten blitzschnell in eine schwarze, unergründliche Tiefe fahren. Wenn ich dann mit klopfendem Herzen erwachte, stand meistens schon Mama an meinem Bett, die durch mein Wimmern und Stöhnen geweckt worden war, gab mir vom bereitstehenden Himbeerwasser, schüttelte mein Kopfkissen auf und deckte mich zu. Welche Ruhe und Geborgenheit gingen von ihr aus. Nun schlief ich weiter.Als wir alle Fünf Scharlach hatten, steckte sich sogar Papa an, ebenso das Kinderfräulein, und Mama pflegte uns alle mit rührender Geduld und Liebe. Wie mag sie, die doch so zart war, das ausgehalten haben! Was eine Mutter leistet, wird uns ja immer dann erst klar, wenn wir selbst Kinder haben.

Nach der Krankheit bekam mein Vater längeren Erholungsurlaub, und nun begann der schönste Frühling meiner Kindheit. Täglich gingen wir mit Papa frühmorgens in seinen geliebten Wald, wo er jeden Baum und Strauch kannte. Große Stellen waren dort blau von Leberblümchen, wie ich sie in solchen Mengen sonst nie gesehen habe. Papa zeigte uns die Vögel und ihre Lebensweise, lehrte uns ihren Gesang unterscheiden, lockte den Kuckuck; ja, auch der Rehbock kam auf sein Fiepen zaghaft heran, wenn wir uns mucksmäuschenstill hielten.

Einmal gingen wir Kinder allein, um Veilchen zu suchen. Da fand ich einen ganz jungen Hasen, den wohl die Mutter beim Heranbrausen von uns tobender Schar verlassen hatte. Selig legte ich ihn in mein Körbchen, ohne weiter auf Veilchen zu achten, und brachte ihn heim. Ich zog ihn mit der Flasche auf, machte ihm in einer Kiste neben meinem Bett ein weiches Lager und fuhr ihn im Puppenwagen spazieren. Dort hielt er es aber bald nicht mehr aus, so band ich ihm ein hellblaues Band um den Hals und ließ ihn springen. Wochenlang ging es gut; doch eines Tages muss er wohl etwas Schädliches gefressen haben, er bekam Krämpfe, noch ein paar Zuckungen, und er war tot. Mein Schmerz war grenzenlos; stundenlang schluchzte ich herzzerreißend. Mama nahm mich liebkosend in ihre Arme, nichts half. Da trat Tante Lieschen, Mamas Schwester, zu uns und meinte: „Das solch ein kleines Kind schon einen so tiefen Schmerz fühlen kann!“ Das empörte mich sehr, und ich dachte: die großen Menschen können bestimmt niemanden so lieb haben, wie ich mein Häschen! Ja, die großen Leute, wie selten verstanden sie uns Kinder! Natürlich mit Ausnahmen und zu diesen gehörten Onkel Albert und Onkel Paul, die beiden jüngeren, damals noch unverheirateten, Brüder meiner Mutter.

Von Onkel Paul hieß es später in einem Lied an seinem Polterabend:

Paul als kleines Bübchen

War gar verwegen und keck,

Blieb nie im Kinderstübchen,

Nein, lief gewöhnlich weg.

Es war zu hoch kein Baum ihm,

Kein Graben ihm zu breit.

Gar schwer hielt man im Zaum ihn

Zu seiner Eltern Leid!

Paul, weißt Du’s noch?

Es gab da manchen Krach!

Daran denkt heut noch

Familie Haselbach!

Mit kleinen Abänderungen passten diese Verse auch auf uns fünf Biederkinder, und wenn die Onkel sich was Lustiges für uns ausdachten, waren wir für jeden Streich bereit. Harmlos, aber voller Reiz, war das Drachensteigen lassen. Dabei wurde Kartoffelfeuer angezündet, und nichts schmeckte köstlicher, als diese verkohlten Erdäpfel, besonders, wenn dann Onkel Paul noch Salz und Schweineschmalz aus der Tasche zog und dies uns zur vollendeten Verbesserung der Mahlzeit schenkte. Unsere Mädchen waren meist auch unserer Freunde. Mama hatte stets drei Hilfen im Haushalt: die Köchin, das Stubenmädchen, das Kinderfräulein. Es gab ja mehr Arbeit als heute. Da waren die vielen Petroleumlampen, deren Reinhaltung und Füllung große Sorgfalt und Übung verlangten. In den meisten größeren Häusern gab es Lampen-stuben, die entfernt von der Küche lagen; denn Petroleumgeruch ist gefährlich für die Lebensmittel. Wasserleitungen kannte man in Privathäusern noch kaum. Großpapa war in Namslau der Erste, der sie in sein neues Haus einbauen ließ. Bei uns wurde das Wasser in großen Kannen von der Pumpe geholt, die auf der gegenüber liegenden Straßenseite lag. In der Küche befand sich ein hoher, hölzerner Wasserbehälter, die Stande genannt, der mehrmals am Tag gefüllt werden musste. Auch Badezimmer gab es noch nicht. Für uns Kinder wurde für das Bad am Samstag abend eine große Holzwanne aus der Waschküche geholt, das Badewasser aus der Küche. Beim Geschirrspülen gab’s die heutigen Hilfsmittel natürlich noch nicht. Zwei große Holzwannen ersetzten den Spültisch, an der einen hing ein Gefäß mit weißem Sand. Man machte sich nun jeden Tag neu ein festes kleines Bündel aus Stroh und scheuerte damit Teller und Töpfe sauber. Danach wurde das Geschirr in der zweiten Holzwanne klar gespült. Im Winter machten die riesigen, bis fast zur Decke reichenden Kachelöfen nur morgens Mühe. Am Abend wurde wurden zwar als Vorbereitung Papier, klein gespaltenes Holz, einige große Stücke und etwas Kohle in die Ofenlöcher getan; das ging schnell, und ich half gern dabei, den kleinen Scheiterhaufen kunstgerecht aufzuschichten. Früh morgens, wenn alles noch schlief, ging das Mädchen mit einer brennenden Kerze von einem Ofen zum andern, steckte in jeden einen angezündeten Fidibus (so nannte man ein Stückchen eng zusammengerolltes Papier), und schon fing es lustig an zu knistern und zu prasseln. Von meinem Bett aus konnte ich das Flammen- und Funkenspiel blinzelnden Auges beobachten; da lag man noch einmal so gern unter der warmen Decke. Wenn das Mädchen den letzten Ofen besorgt hatte, war es Zeit, im ersten die gute oberschlesische Steinkohle aufzuschütten, bis in allen Öfen genügend Glut vorhanden war. Nun wurden die Ofentüren geschlossen und wohltuende, gesunde Wärme erfüllte die Zimmer bis zum nächsten Morgen. Ich kann mich nicht besinnen, das selbst bei scharfem Frost die Öfen zweimal geheizt wurden. Dabei hatten wir immer sehr sehr lange, strenge Winter. Und da fanden wir die herrlichsten Freuden auf der Eisbahn. Meine Eltern liefen beide sehr gut Schlittschuh, wir Kinder fingen mit fünf Jahren damit an. Wochenlang ging es dann nachmittags täglich aufs Eis. Lag Schnee bei starkem Frost, dann schnallten wir uns die Schlittschuhe schon im Haus an und liefen über die Wiesen zum Fluss der Weide. Er war zwar nie ganz zugefroren, weil er eine starke Strömung hatte. Nur der Rand trug uns; aber durch das Steigen und Sinken des Wassers war dort das Eis brüchig und hohl. Das knackte und splitterte, wenn wir darüber liefen und war ein bisschen unheimlich, so dass wir froh waren, wenn wir die richtige Eisbahn auf den über-schwemmten Wiesen erreicht hatten. Wenn in den Weihnachtsferien Großpapas Teich zugefroren war, gab es manchmal abends ein Eisfest mit Pechfackelbeleuchtung, bengalischen Flammen, Lampions, Musik, mit Punsch und Pfannkuchen. Dann strömte ganz Namslau zusammen, dass wir fürchteten, das Eis könne zusammenbrechen. Und die Schule? Wir gingen gern hin, das Lernen machte uns Spaß, es war ja für uns keine Last noch Bürde. Wir lachten über das oft sehr gezierte Wesen unserer dicken Vorsteherin, spielten wie alle Schulkinder unseren Lehrern ab und zu einen dummen Streich, taten aber meist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Gute Zeugnisse waren eine Selbstverständlichkeit: wir hätten uns geschämt, wenn es anders gewesen wäre. Denn in einer so kleinen Stadt wie Namslau wurde ja gleich alles bekannt. Und wir mussten doch unsern Eltern und Großeltern Ehre einlegen. Die Hauptsache war, dass die Schul-arbeiten schnell, womöglich schon vor dem Mittagessen, also eine Stunde nach Schul-schluss, erledigt wurden. Schule und Lernen gehörten eben zum Leben, wie Regenwetter und Sturm, waren aber nicht das Leben selbst. Das waren unsere Liebhabereien, das waren unsere Spiele. Bei vielen lernten wir auch eine Menge z.B. beim Zitatenlotto mit seinen deutschen, französischen und lateinischen Versen. Der Ausrufer las vom Kärtchen den Anfang der Verse vor, die anderen Mitspieler mussten auf ihren Karten die Fortsetzung suchen und zudecken. Wir kannten bald alle Verse auswendig und hatten uns angewöhnt, sie im täglichen Leben zu gebrauchen. Als wir dies beim Besuch eines viel gereisten Onkels taten, uns „time is money“ oder omnia mea mecum porto zuriefen, als wir ihn dann noch fragten: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? sagte er erstaunt zu Mama: „Habt Ihr gelehrte Kinder!“ Wir waren damals 7-13 Jahre alt! Lachend zeigten wir ihm unser Spiel, und da merkte er, wie oberflächlich unsere Gelehrsamkeit war.

Tiefer gingen dann schon unsere geographischen Kenntnisse, die wir uns durch das Geographielotto erworben hatten. Da bekam jeder Mitspieler eine andere Landkarte, worauf die wichtigsten Städte rot unterstrichen waren und nach und nach vom Ausrufer vorgelesen wurden. Man suchte die Orte auf seiner Karte und steckte ein Fähnchen dran. Wehe, wenn man z.B. Barcelona in Südamerika oder Sansibar in Indien suchte, da wurde man tüchtig ausgelacht. Ich glaube, dass keine spätere Generation so unbeschwert, so selig spielen konnte, wie wir es getan. Meine Kinder lebten im Ersten Weltkrieg; dann kam die schreckliche Zeit, in der das Geld, von dem wir kaum etwas gehört hatten, so entsetzlich wichtig wurde. Die seelische, politische und materielle Not drang in jede Familie und überschattete die Kindheit. Meinen Enkeln wurde der Zweite Weltkrieg furchtbare Gegenwart. Trotz ihrer glücklichen Elternhäuser ist auch für sie das Leben viel ernster und schwerer geworden, und sie können sich kaum vorstellen, wie es in meiner Kindheit war. Alles hat ein anderes Gesicht bekommen, und von jedem Einzelnen wird große Verantwortung verlangt. Die Härte des Lebens erfahren selbst die Kinder täglich durch Radio, Kino, durch Zeitungen und illustrierte Zeitschriften. Was gab es davon in meiner Kindheit? Fast nichts! Das Telefon wurde gerade erst eingeführt, die Fotografie steckte in den Kinderschuhen, es gab ja noch nicht einmal Ansichtspostkarten! Uns blieben Rohheit, Gewalttaten, Schmutz und Gemeinheit fern.

In unseren Eltern und Großeltern hatten wir herrliche Vorbilder, denen wir unbewusst nachstrebten. Von Großpapa lernten wir sozial denken und handeln. Im kleinen Namslau verschaffte er Hunderten von Menschen Arbeit und Brot. Man lebte zufrieden und gemütlich. Wenn Not und Elend einkehrten, wurden sie bekämpft und gemildert. Wenn sich Großpapa eine Gelegenheit bot, hilfreich zu wirken, nützte er sie aus. Dafür nur einige Beispiele:

Die Namslauer Bäckermeister bezogen ihre Hefe aus der Brauerei. Sie bekamen sie umsonst unter der Bedingung, für eine bestimmte Menge Brot zu bringen, was sehr vorteilhaft für sie war. Diese Brote wurden regelmäßig an die Armen der Stadt verteilt. Nun gewöhnten sich einige Bäcker an, minderwertige Ware, die sie sonst nicht loswurden, abzuliefern. Als das Großpapa hörte, wurde er recht böse und ordnete an, dass diesen Meistern keine Hefe mehr abgegeben werden durfte. Reumütig gelobten die Sünder Besserung, und fortan fand sich im Kontor kein missratenes Brot mehr an.

Ein anderer Fall: beim Bierbrauen fließt viel reines, heißes Wasser ungenützt ab. Da ließ Großpapa durch die Mauer nach der Straßenseite eine Leitung legen. Und nun kamen die in der Nähe wohnenden Hausfrauen mit Kannen und Eimern, um ohne große Mühe und Kosten ihren Bedarf an heißem Wasser zum Waschen, Kochen und Spülen zu decken.

Einmal, man saß gerade beim Mittagbrot, meldete das Mädchen, ein Musikant bäte, den Herrschaften etwas vorspielen zu dürfen. Mein Großvater fragte: „Was macht er für einen Eindruck?“ worauf das Mädchen erwiderte: „Er ist nicht mehr jung und hat wohl bessere Tage gesehen.“ „Dann führe ihn herein und lege noch ein Gedeck auf“, ordnete Großvater an. Er ging dem kränklich und gedrückt aussehenden Fremden entgegen, schüttelte ihm herzlich die Hand und bat ihn, Platz zu nehmen. „Wollen Sie uns die Freude machen mit uns zu essen?“ Danach wäre es sehr schön, wenn Sie uns etwas vorspielten!“ Der Geiger nahm die Einladung hocherfreut an, ließ sich das gute Essen herrlich schmecken, trug einige Sachen vor und zog reichlich belohnt von dannen. Die selbstverständliche Herzensgüte und Menschenfreundlichkeit von Großpapa gewannen ihm alle Herzen. Geldsorgen gab es nicht, wir kannten auch nicht die Wichtigkeit des Geldes. Für uns war es nur insofern von Wert, als man sich damit kleine Extrafreuden verschaffen konnte, etwa Limonade oder Honigbonbons, Karussellfahren oder auf den Jahrmarkt gehen. Wenn man dafür 10 Pfennig bekam, fühlte man sich reich und glücklich. Sonst wurde nie von Geld gesprochen oder von Preisen. Zwar erzählten manchmal die Großen von guten Geschäften oder reich gewordenen Leuten, das hatte mit Klugheit und Tüchtigkeit zu tun. Aber dass das Geld zum Leben unbedingt notwendig war, darüber machten wir uns keine Gedanken. Ich besinne mich, dass mir Onkel Paul einmal einen Packen Geldscheine in die Hand drückte (es mögen viele tausend Mark gewesen sein) und zu mir sagte: „Wenn es Dich glücklich macht, schenke ich es Dir!“ Ich schüttelte lachend den Kopf und gab es ihm zurück. Was sollte ich mit dem bedruckten Papier anfangen? Ja, ein Goldstück, wie es uns Großpapa zum Geburtstag schenkte! Das konnte man in die Sparbüchse werfen, es gab einen hellen Klang, und wenn man erst konfirmiert war, konnte man sich damit etwas Herrliches kaufen. Soviel ich mich besinne, fingen die Scheine erst bei 100 Mark an; doch wer war so leichtsinnig, soviel Geld in der Tasche zu tragen? Es gab die blanken Taler (3 Mark) und in reichlicher Menge die goldenen 10- und 20-Mark-Stücke[8], die man auch in beliebiger Menge ins Ausland mitnehmen konnte. Auch Maße und Gewichte waren anders als heute. Eier wurden nach Mandeln (1 Mandel = 15 Stück) oder nach Schock (60 Stück) verkauft. Kirschen und Beerenobst nach „Gemäßeln“ (1 ½ oder ¼ Liter); es gab noch keine Waagen auf den Wochenmärkten. Stoff wurde mit der Elle gemessen, trotzdem der Meterstab und das Zentimetermaß schon eingeführt waren. Man brauchte im täglichen Leben sehr viele Fremdwörter wie Perron (Bahnsteig), Coupé (Wagenabteil), Barriere (Schranke), Paravent (Windschutz) usw. Erst in den achtziger Jahren versuchte man energisch, die Reinheit der deutschen Sprache wieder herzustellen. Wir machten uns darüber keine Gedanken. Wir gaben uns mit Begeisterung unseren Spielen hin. Am lustigsten war es, wenn in den Ferien bei den Großeltern mit den Verwandten aus Brieg und Breslau zwölf Enkel zusammenkamen. Sie waren alle phantasiebegabt und brachten die schönsten Pläne zur Ausführung.

Auf Großpapas riesigem Holzhof, der zur Böttcherei[9] gehörte, ließen sich aus Brettern, Stangen und Kisten die großartigsten Wohnungen bauen, die meistens von drei Familien bezogen wurden. Wir waren neun Mädchen, aber nur drei Jungen, die dann die Väter spielen mussten; denn ohne Vater war keine Familie denkbar. Unser Brieger Onkel war Militärarzt und hatte ein Lazarett zu betreuen, das wurde von uns im Spiel nachgemacht; wer nicht als Mutter für die Puppen den Haushalt versorgen, kochen und waschen musste, der ging ins Lazarett, um sich behandeln zu lassen. So wurde die kleine Dora einmal als schwerkrank auf ein Lager gebettet, in dicke Tücher gehüllt und sollte schwitzen. Wir anderen hatten sie längst bei einem neuen Spiel vergessen und liefen dann hungrig zum Abendbrot. Erst dort bemerkten die Großen, dass das Nestküken fehlte. Schuldbewusst gestanden wir, wo Dora vielleicht noch sein könnte und stürmten mit den Großen auf den Holzplatz. Dort lag das arme Kind schluchzend und in Schweiß gebadet. Sie war eingeschlafen, und als sie erwachte, waren wir verschwunden. Es war ihr unmöglich, sich aus den Hüllen heraus zu arbeiten, kein Mensch hörte ihr Rufen, bis wir als ihre Retter kamen.

- Gefährlicher waren schon unsere Piratenzüge auf dem Teich, wenn wir von zwei Kähnen aus mit Rudern und Stangen aufeinander losgingen und Gefangene machten. Diese wurden auf die Insel gebracht und gefesselt. Das war eine ziemliche Tortur, da es von Millionen Ameisen wimmelte, die einem im Handumdrehen am ganzen Körper hoch bis unter die Haare krochen. Gnädig wurden die Gefangenen nach kurzer Zeit wieder abgeholt, da man sie zu neuem Spiel brauchte;

- oder wir wanderten durch Großpapas Ställe, bestaunten die riesigen blanken Ochsen, die mit Brauereiabfällen, den Trebern, gemästet wurden;

- ließen uns von unseren Freunden, den stämmigen Bierkutschern, zu ihren starken Arbeitspferden führen und bettelten, darauf reiten zu dürfen;

- brachten den Kutschpferden, die von ihren vornehmeren Kutschern in einem eleganterem Stall gepflegt wurden, Zucker und Brot;

- tranken im Kuhstall frischgemolkene Milch

- oder fütterten auf dem Hof die schnatternde, krähende, gackernde Schar der Enten, Gänse, Hühner, Tauben und flohen entsetzt, wenn die Truthähne kollernd mit gespreizten Flügeln und Schwänzen auf uns zukamen.

Der alten Schweinemagd gingen wir lieber aus dem Weg; sie wollte uns immer streicheln und war doch so schmutzig. Unter all den Arbeitern und Angestellten hatten wir viele Freunde. Da war vor allem der mächtig große, breite Böttchermeister Bermuske. Wenn er in die Riesenbottiche trat, um sie auszupichen und der Rauch und Dampf um ihn wogte, erschien er uns wie ein Held aus deutscher Sage. Oft stand er schmunzelnd im Holzhof, seinem Reich, und ließ uns bei unseren Spielen die größte Unordnung in seinen sauber aufgebauten Stapeln machen. Bei heißem Sonnenschein quollen aus den Harzkisten, die dort standen, klare bernsteinfarbene Brocken raus, wenn sie erkaltet waren, brachen wir sie gern ab und schmückten Puppen und Wohnung mit diesem Bernstein, der ja zum Pichen der Fässer gebraucht wurde. Da drückte Bermuske ein Auge zu und ließ uns unsere Edelsteine. Er heiratete unsere geliebte Nanna, die Kinderfrau, wurde Schützenkönig, unsere Nanna Frau Königin! Darauf waren wir so stolz, als ob wir die Ehre miterworben hätten.

An einige unserer Mädchen kann ich mich noch gut erinnern. Die hübsche Ottilie hatten wir besonders gern, sie verschwand nur zu schnell aus unserem Kreis. Warum wohl? Meine Schwester Else wurde krank; spät am Abend fürchteten meine Eltern, es könnte Diphteritis werden, da sollte ich nicht, wie sonst, bei ihr schlafen. Ich wurde ins Fremdenzimmer umquartiert, das oben im Dachgeschoss neben dem Mädchenzimmer lag. Ich fand das sehr interessant und schön, zumal unser Kinderfräulein bei mir schlafen sollte, ich also nicht alleine war. Sehr lange konnte ich noch nicht geschlafen haben, da wachte ich stöhnend auf; denn am ganzen Körper kribbelte es und biss mich. Ich weckte Fräulein Gretel: „In meinem Bett sind Tiere!“ Sie zündete die Kerze an, und wir suchten nach den Quälgeistern. Richtig, da hüpften zwei schwarze Punkte, Flöhe!, die wir schnell unschädlich machten und uns beruhigt wieder schlafen legten. Doch die Ruhe dauerte nicht lange, bald kribbelte und biss es von neuem. Es schien, als ob sich eine ganze Flohgesellschaft eingenistet hätte. Fräulein Gretel leuchtete wieder, nahm mich entsetzt aus dem Bett und legte mich in ihr Bett, während sie nach unten ging mit der beruhigenden Versicherung, in diesem Bett seien keine Flöhe. Ich konnte nun auch ungestört die ganze Nacht schlafen.

Am anderen Morgen herrschte unten große Aufregung, nicht wegen meiner kranken Schwester, der es bedeutend besser ging. Man tuschelte mir ins Ohr, der lustige junge Wächter von der benachbarten Sägemühle hätte oben geschlafen. „In dem Flohbett?! Der Ärmste!“ dachte ich. Aber wie waren die Flöhe in unser gutes Fremdenbett gekommen, in dem unsere Tanten und Onkel immer so herrlich geschlafen hatten, wenn sie zu Besuch kamen? Und wie war überhaupt der Wächter nach oben gekommen, da unser Haus doch nachts immer fest verschlossen war? Und das Unerklärlichste, warum wurde unsere hübsche Ottlilie entlassen, musste sofort ihre Sachen packen und gehen? Sie konnte doch bestimmt nichts dafür, dass mich die Flöhe so gebissen hatten. Ja, das Leben war voller Rätsel, und man konnte die großen Leute oft gar nicht verstehen…

Auf ein anderes Mädchen kann ich mich auch noch gut besinnen; es war die etwas einfältige, abergläubische Pauline, die bei unserer Hauswirtin diente und unter uns schlief. Sie unterhielt uns am liebsten mit Geistergeschichten, die sie gehört oder gelesen hatte. „Aha“, dachten wir, „nun soll sie mal selbst Geister erleben!“ Es war Herbst, abends wurde es früh dunkel, das passte in unseren Plan. Wir höhlten kopfgroße Kürbisse aus, schnitten fürchterliche Gesichter hinein; dann nahmen wir zwei Bohnenstangen, an deren oberen Ende wir ein Querholz befestigten. Weiße Laken wurden darüber gehängt, der Kürbiskopf angebracht, ein brennendes Licht hinein getan, und die Geister waren fertig und sahen schauerlich aus. Nun ließen wir sie vor Paulines Fenster tanzen und hörten mit Genugtuung einen lauten Schrei und dann leises Wimmern. Unsere Absicht war erreicht, und jaulend zogen wir durch den Garten ab. Am nächsten Morgen kündigte Pauline, in einem Spukhaus bliebe sie keinen Tag mehr. Die drauf folgende Untersuchung entlarvte uns als Geisterhelden; wir mussten um Entschuldigung bitten und versprechen, nicht noch einmal zu spuken. Wie wir das Geisterspiel mit Passion betrieben hatten, so zog uns alles an, was ein bisschen unheimlich war.

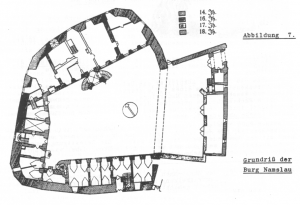

Albrecht Haselbach, Geschichte Namslaus, S.17. Burg Namslau

Die Burg Namslau war seit Jahrhunderten ein befestigter Platz im Kampf gegen die Slawen. Gustav Freytag erzählt viel darüber in seinen historischen Schriften und in seinen Jugenderinnerungen. In seiner späteren Gestalt entstand das Schloss im Jahr 1360 auf Befehl des Kaisers Karl IV. Einer seiner Nachfolger, Kaiser Leopold, hat es mit vier dazugehörigen Gütern an das Bistum Breslau verpfändet und dieses hat es dem Deutschen Ritterorden (Mergentheim) übergeben, welcher eine Ordenskommende daraus machte. Diese wurde im Jahre 1803 säkularisiert. Der Staat verkaufte das Schloss an Herrn von Garnier[10], und von dessen Erben erwarb es mein Großvater zur Abrundung seiner Brauereigebäude, die seit alters (her) an das Schloss angebaut waren.Für seinen Zweck als Festung besaß es meterdicke Mauern, Geheimgänge, die man nur durch versteckte, kaum sichtbare Tapetentüren betreten konnte. Einer davon ging in den Keller, von wo ein langer, unterirdischer Gang kilometerweit unter dem Burg-graben, unter den Wiesen, ja unter dem Fluss nach dem fernen Wald geführt und in wilden Kriegszeiten bei Belagerungen der Burg gute Dienste geleistet haben soll. Nun war er zum größten Teil eingefallen, und es wäre lebensgefährlich gewesen, ihn zu betreten. Da unser Großpapa unsere Abenteuerlust kannte, ließ er vorsorglich den Eingang vermauern. Bei den nötigen Ausschachtungen fand man ein altes Tongefäß mit Münzen. Sofort verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt die Kunde, im alten Schloss sei ein großer Geldschatz gefunden worden. Das stimmte allerdings nicht: in dem Gefäß befanden sich Kupfer- und Silbermünzen, die Großpapa dem Breslauer Museum schenkte.

Mittelalterliches Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber

Bei unseren Versteckspielen bevorzugten wir als Anschlagplatz die breite Toreinfahrt zum Schlosshof. Dort befand sich eine uralte Eichentür, hinter der einst die Folterkammer gewesen sein soll. An der Tür war in ca. 1 m Höhe ein eiserner Halsring befestigt, an dem im Mittelalter in hockender Stellung die Personen angeschlossen wurden, die eine Strafe abbüßen mussten: es war der Schandpfahl. Dort stand ich einmal beim Versteck-spielen, die Hände vor die geschlossenen Augen gepresst, vertieft in meine Pflicht des Zählens, als meine Brüder leise heranschlichen und mir den kalten eisernen Ring um meinen bloßen Hals legten, so dass ich huddernd[11] zusammenfuhr. Dieses Gefühl kann ich heute noch nachempfinden.

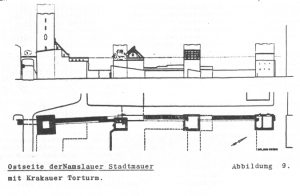

Albrecht Haselbach, Geschichte Namslaus, S.23. Der Krakauer Torturm war einer von zweien, der zweite hieß Breslauer Torturm

Unheimlich war auch eine Geschichte von Onkel Albert. An einem stürmischen eiskalten Sylvesternachmittag hatte er uns im mollig warmen großelterlichen Wohnzimmer versammelt und erzählte uns: „Ihr müsst nur nicht furchtsam sein, dann erlebt Ihr Ungeahntes und auch manches Schauerliches. Wenn Ihr heut kurz vor Mitternacht ganz allein, ohne zu sprechen, auf dem Ring (dem grossen Namslauer Marktplatz) dreimal um das Denkmal des heiligen Nepomuk geht, mit gefalteten Händen vor ihm stehen bleibt und wartet, bis es zwölf geschlagen hat: dann fragt Ihr ihn: „Heiliger Nepomuk, was machst du?“ so sagt er: „Nichts!“ Dies Nichts sprach Onkel Albert mit solch tiefer Grabesstimme aus, dass wir meinten, einen Geist zu hören. Wie gern hätte ich dies Abenteuer erlebt! Ich trat ans Fenster; draußen tobte ein wildes Schneegestöber, und der Wind heute ums Haus. Nein, da konnte ich’s nicht wagen.

Als ich kürzlich bei einem Schlesiertreffen in Konstanz von unserer schlesischen Heimat, von Gustav Freytag und Burg Namslau erzählte und auch diese Geschichte vortrug, rief mir eine Hörerin lachend zu: „Bei uns hat der Heilige Nepomuk nuscht gesagt, da hat er schlesisch gesprochen.“ Es hat lange gedauert bis ich einsah, dass der Heilige Nepomuk nichts sagen konnte.

Bei schönem Wetter durften wir sonntags of spazieren fahren. Damals gab es noch auf allen Chausseen Zollschranken, an denen Wegegeld einkassiert wurde. Großpapa, der sonst sehr freigebig war, hätte es aber für eine Verschwendung gehalten, wenn für eine Kinderspazierfahrt Geld ausgegeben worden wäre. So fuhr uns der Kutscher bis zur Zollschranke, kehrte um und fuhr einen anderen Weg bis zur neuen Schranke und so fort nach allen Himmelsrichtungen, das fanden wir sehr amüsant.

Wenn aber die Kirschen reif wurden, dann spendeten uns die Großen gern den Wegzoll, und wir fuhren weiter hinaus. Um Namslau und durch viele schlesische Kreise liefen meilenweit die herrlichsten Kirschalleen, wie man sie sonst wohl nirgends in Ostdeutschland fand. Es war eine köstliche, fast schwarze Frucht, die mit ihrem Aroma und ihrer Süße alle anderen übertraf. Die Bäume gehörten meist dem Kreis, die Ernten wurden verpachtet. Die Pächter bauten sich vor der Reifezeit an den Straßen ihre kleinen Holzbuden auf und hüteten ihre Schätze vor Dieben. Wenn dann die Zeit des Pflückens begann, durften wir rausfahren. Schon der Anblick der fruchtbeladenen Bäume war ein Ereignis. Jeder von uns hatte ein paar Körbchen mitgebracht, der Kutscher hielt bei einem bekannten Pflücker, und dieser gab uns von den Früchten, soviel wir haben wollten, für ein paar Pfennige. Der schlesische Kirschenreichtum war so groß, dass ihn die Provinz nicht allein verbrauchen konnte. Waggonweise gingen die gefüllten Körbe in viele Großstädte, besonders nach Berlin. Und wenn es dort auf den Wochenmärkten bekannt wurde: „Die schlesischen Kirschen sind da“, dann konnten die Hausfrauen nach Herzenslust einkochen.

Nun ist in unserer geliebten Heimat fast die ganze landwirtschaftliche Kultur vernichtet, weite Strecken sind versteppt. Wollte Gott, dass bald wieder deutsche Hände den kostbaren Boden pflegen und bebauen dürfen.

Da ich gerade von einer berühmten schlesischen Frucht erzählte, muss ich eine andere erwähnen, die nicht ganz so bekannt, aber herrlich war: die Ananas. Im vorigen Jahrhundert[12] wurde sie nur in geringen Mengen importiert und war in rohem Zustand selten zu haben. Da kam ein Schlossherr auf die Idee, sie in seinen Treibhäusern züchten zu lassen. Der Versuch glückte und fand vielfach Nachahmung. Da die Früchte erst geerntet wurden, wenn sie ausgereift waren, hatten sie ein kräftiges Aroma und erlangten eine gewisse Berühmtheit. So wuchsen auch im Glashaus von Baron von Stosch in S.(tosch) bei Namslau diese tropischen Früchte, und oh Wunder, an meinem Geburtstag bekam ich eine geschenkt, eine richtige reife Ananas! Der greise, liebenswürdige Baron, Kavalier alten Schlages, wollte sicher meiner reizenden Mutter damit eine Freude machen. Da er sie aber mir überreichte, nahm ich sie stolz als mein Eigentum an. Die Ananas thronte auf einem Blütenteppich, der von einer weißen Spitzenmanschette gehalten wurde. Nach Biedermeierart war jede einzelne Blume angedrahtet, um sie korrekt in Reih und Glied zu halten. Die armen Blumenkinder welkten dann schnell, wurden aber in allen Gärtnereien und Blumengeschäften auf gleich Weise misshandelt, bis in den neunziger Jahren der Hofgärtner Haupt in Breslau seine Schaufenster mit malerischen, natürlich geordneten Sträußen schmückte und nur noch solche verkaufte. Die Menschen waren begeistert, und die neue Mode wurde schnell beliebt. Aber warum hatte sich die alte so lange gehalten? Es musste wohl schwer sein, sie aus ihren Fesseln zu lösen. Ja, die Mode ist eine große Tyrannin und hält die Menschen in ihren Fängen, dass selbst Hygiene, Sitte und Moral oft machtlos dagegen sind. Das ist heute so, wie es früher war.

Die alten Sitten und Bräuche sind ihr nicht untertan. Wo sie sich unverfälscht erhalten haben, zeugen sie von gesundem Volksempfinden. In Namslau gab es viele, wir liebten sie sehr. Zu Pfingsten streute man frisch gepflückten Kalmus[13] in den Eingang des Hauses und auf die Treppen. Am frühen Morgen des Ostersonntags trieben wir uns gegenseitig und unsere Mädchen mit Osterwasserspritzen aus den Betten. Am lustigsten war das Sommersingen am Sonntag Laetare. Tags zuvor besorgten wir uns große, recht frische Tannenzweige, die wir mit bunten Papierblumen und –ketten schmückten. Am Sonntag nach der Kirche gingen die Kinder gruppenweise von Haus zu Haus und sangen die alten Sommersonntagslieder: „Die goldene Schnur geht um das Haus, die schöne Wirtin geht ein und aus“, oder „Der Herr, der hat ‚ne hohe Mützen, er hat sie voll Dukaten sitzen“, und viele, viele andere. Je mehr man konnte, umso schöner. Zur Belohnung bekam man Äpfel, Nüsse, Bonbons oder Kuchen. Einige Schlesierverbände haben in der Bundesrepublik den fröhlichen Brauch aufleben lassen, und nun klingt es auch in deutschen Städten des Westens „Rot Gewand, rot Gewand, schöne grüne Linden.“ Manches Schlesierauge füllt sich dabei mit Tränen, und das Heimweh wird übermächtig.

Wie überall, so wurde an Sylvester auch bei den Großeltern Blei gegossen, man ließ Nussschalen schwimmen, warf Pantoffel und Apfelschalen über den Kopf und neckte die jungen Mädchen. Als wir Schulkinder wurden, durften wir mit den Großen aufbleiben. Schlag zwölf klopfte es an die Terrassentür, und herein trat Großpapas Nachtwächter in dickem Schafspelz, die Pelzmütze keck zurückgeschoben, mit Hellebarde und brennender Laterne und sang sein Sprüchlein: „Hört, Ihr Herrn und lasst Euch sagen, unsere Glock’ hat zwölf geschlagen. Verwahrt das Feuer und das Licht, dass uns ja kein Leid geschicht. Lobet Gott den Herrn!“ Dann bekam der Nachtwächter wie wir alle ein Glas heißen Punsch, und die Gläser klangen mit Prosit Neujahr hell aneinander. Da es unsere Großeltern gern sahen, wenn wir in den Weihnachtsferien etwas aufführten, studierten wir einmal ein hochdramatisches Stück mit vielen Rollen ein. Für das Volk, das im letzten Akt die Bühne beleben sollte, blieb nur die kleine Dora übrig, die sich ihrer Aufgabe mit Eifer widmete. Alle Erwachsenen wurden eingeladen, und die Aufführung rollte ganz nach Wunsch ab. Wenn die Zuschauer bei den ernstesten Stellen mal das Lachen nicht unterdrücken konnten, das störte uns nicht, der Beifall war dann doch immer groß. Jetzt sollte der letzte, wirkungsvollste Akt kommen; doch das Volk fehlte. Wir rannten rufend durch das ganze Haus, endlich fanden wir Dora weinend in einem entlegenen Winkel. „Immer Volk spielen, ist mir zu dumm, ich will auch einmal Königstochter sein“, klagte sie. Das versprachen wir ihr für das nächste Mal, wenn sie nur dies Mal noch Volk sein wollte. Darauf ging sie ein, und die Situation war gerettet.

An einem anderen Sylvesterabend führten wir die Haydn’sche Kindersymphonie auf. Da uns unsere Kleidung dafür zu prosaisch erschien, nähten wir uns phantastische Zigeunerkostüme. Wir mögen aber nicht echt gewirkt haben; denn wir waren fast alle hellblond mit blauen Augen. Schminke und braunen Puder kannten wir ja nicht. Aber unser Spiel gefiel sehr. Wie freute ich mich, als später meine Tochter Annemarie mit ihren Schulkameradinnen und sehr viel später mit ihren eigenen Kindern das melodiöse Werk aufführte und groß und klein sich daran ergötzte.

Meine Eltern waren auch beide musikalisch, sie spielten Klavier, und Mama hatte eine schöne Stimme. Oft kamen nach dem Abendbrot Freunde mit ihren Instrumenten, und dann gab es herrliche Musik. Wir bettelten so lange, bis die Türen zu unseren Schlafzimmern einen Ritz offen blieben. Bei den holden Klängen schlief es sich noch einmal so gut ein.

An der langen, großelterlichen Familientafel, an der zu Weihnachten und Ostern meist 24 bis 28 Verwandte saßen, wurde viel politisiert. Wir Kinder am unteren Ende des Tisches hörten schweigend zu. Wenn wir auch nicht alles verstanden, so wurde damals schon die Liebe zu unserm Kaiserhaus, die Achtung vor Bismarcks Werk und der Stolz auf unser schönes Vaterland in unsere Seele gepflanzt. In der Schule sangen wir mit Begeisterung die Lieder, die von Deutschland und der engeren Heimat handelten und zogen singend, wie die Vögel, ins Freie hinaus. Wie die Vögel! Ohne sie könnte ich mir Namslau nicht denken.

Im Winter wimmelte es auf unserem Balkon von gefiederten Gästen. Die Finken-hähnchen, vornehme Herren, die sich ungern unter das freche Spatzenvolk mischten, bekamen ihr Futter an einem besonderen Platz. Papa erklärte uns, sie seien liebreiche Ehemänner; denn sie schickten ihre zarten Weibchen im Winter nach Süden. Die vielen Meisenarten waren unsere ausgesprochenen Lieblinge. Mit großer Emsigkeit, mit graziösem Flug- und Kletterkunststücken umschwirrten sie die aufgehängten Leckerbissen.

Im Sommer galt unsere Fürsorge der Nachtigall, die in unserem Garten nistete. Wer einmal den Gesang dieses Zaubervogels gehört hat, kann ihn nicht vergessen. Oh, wie andächtig haben wir da gelauscht! Jede heranschleichende Katze wurde grimmig fortgejagt und verfolgt. Mama bat uns, in der Mühle nach Mehlwürmern zu fragen, die unserer Sängerin beim Füttern der Jungen helfen sollten. Sofort liefen wir zu den Müllerburschen und trugen unsere Bitte vor. Da wurden wir aber böse angeschrieen: in ihrem sauberen Betrieb gäbe es so etwas nicht, wir wollten sie wohl ärgern. Ganz ängstlich und bescheiden sagten wir: „Sie sind ja nur für unsere Nachtigall!“ Da wurden die zornigen Männer mild, rückten in einer Ecke des Speichers schwere Kleiesäcke beiseite, und dort wimmelte es von dem erwünschten Futter, das wir uns dann oft abholen durften.

Auch im großelterlichen Garten nisteten Nachtigallen. Großpapa hatte festgestellt, dass sie jedes Frühjahr am 28./29. April aus dem Süden eintrafen. Wie glücklich war er, wenn sie sich pünktlich einfanden. Warum sind diese kostbarsten Singvögel aus vielen deutschen Gegenden verschwunden, die früher so zahlreich bei uns heimisch waren? In Lichterfelde [14]musste ich nach dem Ersten Weltkrieg feststellen, dass es von Jahr zu Jahr weniger wurden. Von Vogelkundigen hörte ich, die Amseln, die dieselbe Nahrung brauche und die Stärkeren sind, vertreiben sie. Nachdem der Dohnenstrich, d.h. der Fang mit Schlingen, verboten war, der jährlich Hunderte von Amseln, Drosseln und Krammetsvögeln an die Wild- und Delikatess-geschäfte lieferte, hatten sich diese Vögel ungeahnt schnell vermehrt zum Schaden der Königin der Nacht., die in vielen Gegenden ganz ausgestorben ist. Ob sie wohl noch in den Oderwäldern und in Eichendorffs Heimat singt? Beim Überprüfen meiner Kindheitserinnerungen sehe ich immer mehr, wie mir die Natur Herz, Seele und Geist gebildet hat. Mit welcher Seligkeit konnte ich mich in die Farbenpracht, die Formenschönheit und den Duft mancher Blume vertiefen. Voll Staunen erlebte ich das Werden eines Schmetterlings; von der gefräßigen Raupe über die unscheinbare Puppe bis zum bunten Falter. Welches Glück entgeht einem Stadtkind, das diese Wunder des Lebens nur aus Büchern kennt! Meine Brüder hatten Schmetterlings- und Käfersammlungen, für die wir fünf Geschwister gemeinsam auf die Jagd gingen. Ganz behutsam wurden die zarten, feingliedrigen Geschöpfe behandelt. Ein paar Tropfen aus dem mitgebrachten Alkohol- oder Ätherfläschchen töteten sie schnell und schmerzlos. Dann kamen sie aufs Spannbrett und malerisch geordnet in die Kästen, die die Wände des Jungenzimmers schmückten. Dort konnte man ihre Schönheit immer wieder bewundern. Vielleicht hat die Sammelwut unserer Zeit die Zahl der edlen Sorten vermindert; denn wo findet man jetzt noch Schwalbenschwänze, Trauermäntel oder Schillerfalter, von den dicken buntgezeichneten Nachschmetterlingen ganz zu schweigen? Die Blumen meiner Kindheit kann ich leichter wiederfinden. Wir lernten sie alle mit Namen, und mein Sport war es besonders, vielgezackte und bizarre Blätter und Gräser zu pressen. Da wir oft in den großen Ferien mit den Eltern ins Gebirge oder an die Ostsee fuhren, entdeckten wir auch dort überall neue Wunder der Natur, man konnte sich nie satt daran sehen. Aber in unser geliebtes Namslau kehrten wir immer gar zu gern zurück, wo uns die Großeltern mit Zärtlichkeit und neuen Freuden empfingen. Am schönsten war es bei ihnen am Heiligen Abend; da wurden in der riesigen Maschinenhalle lange Tische weiß gedeckt. Jeder Arbeiter und Angestellter bekam seinen Platz, auf dem neben einem großen Stollen, in Schlesien Striezel genannt, Stoff für einen guten Anzug lag, der in einheimischen Geschäften gekauft wurde und durch den die Namslauer Schneider dann Arbeit in Hülle und Fülle bekamen. Ein großer Christbaum bestrahlte die Festlichkeit. Wir sangen mit allen Arbeiterkindern Weihnachtslieder, Großpapa hielt eine Ansprache, jeder Beschenkte nahm seine Gaben. Dann zogen sie an Großpapa und den Onkeln Paul und Albert, die ja mit im Betrieb arbeiteten, vorbei, und es gab ein kräftiges Händeschütteln. Nun durften wir ihnen die Mütze voll Äpfel und Nüsse füllen, ja, unseren Freunden lachend auch noch alle Taschen voll packen. Den süßen Schmuck des Christbaums bekamen die Kinder, aber dabei wurden wir Wildlinge nicht zugelassen, sonst wäre wohl so manches Schokoladen-herz und mancher Pfefferkuchenmann in Stücke gegangen. Wir machten uns nun fertig zum Kirchgang, zum Höhepunkt des Weihnachtsfestes, ja, ich kann wohl sagen, zum Höhepunkt meiner ganzen Kindheit.

Gewiss, die Geburtstagstische waren schön, das Weihnachtszimmer überwältigend mit der Fülle der Geschenke. Nichts reichte aber an die Feier der Heiligen Nacht in unserer kleinen weißen Kirche. Sie lag nahe dem Haus meiner Großeltern, so dass wir zu Fuß hingingen. Jeder bekam einen Wachsstock in die Hand, und wenn wir hinter den Erwachsenen durch das große Tor schritten, erstrahlte der ganze Raum schon von Hunderten von Lichtern, die mit den beiden Christbäumen am Altar um die Wette flimmerten und einen Duft von Wachs und Honig verbreiteten. Feierlich begann die Orgel zu spielen, mit Inbrunst sangen wir die lieben, bekannten Choräle. Das Weihnachtsevangelium wurde verlesen: “Euch ist heute der Heiland geboren!“ Eine Ahnung von der Größe des Geschehens zog durch das Kinderherz. Nun jubelten sich die Kinderchöre, in Gruppen auf den einzelnen Emporen verteilt, das Gloria zu, eine helle Frauenstimme fiel mit dem Hosianna ein, alles floss in einem Meer von Wohlklang und Harmonie zusammen, und es schien mir, als hörte ich die Menge der Himmlischen Heerscharen, wie sie sich den Hirten von Bethlehem geoffenbart hatten. Hatten wir zuviel Glück erlebt? Waren wir zu reich beschenkt worden? War es besser für uns, nun auch die Schattenseiten des Lebens kennen zu lernen? Ich war noch nicht vierzehn Jahre alt, da zogen schwarze Wolken über uns hin und bald verlöschte alles Licht: unsere geliebte Mutter starb am 30. September 1891. Wir waren erst vor einem halben Jahr nach Oppeln gezogen, wohin mein Vater versetzt worden war. Wir mussten mit einer Stadtwohnung vorlieb nehmen, ohne Garten, ohne Baum und Strauch, Wiesen und Felder weit entfernt. Hier sollten wir ohne Mutter aufwachsen. Wer das nicht erlebt hat, kann unseren Kummer nicht nachfühlen. Am meisten litt sicher unser lieber Vater unter dem Schicksalsschlag. Wie oft hörte ich ihn, wenn wir zu Bett gegangen waren, tief seufzen. Ich wollte ihm so gern helfen! An Mamas offenem Sarge hatte ich mir geschworen, ich wollte versuchen, sie ihm zu ersetzen, ich törichtes Kind! Schon am Begräbnistag musste ich einsehen, dass das ganz unmöglich war. Es folgten traurige Jahre. Um so heller stand vor unserer Seele unser Kinderparadies. Das Glück, das wir dort erlebt hatten, half uns auch die dunkelsten Stunden ertragen, und ich kann voll Innigkeit mit unserem schlesischen Dichter Eichendorff sprechen:

Mein Gott, Dir sag ich Dank,

dass Du die Jugend mir bis alle Wipfel

in Morgenrot getaucht und Klang.

Konstanz, St. Marienhaus, den 15.6.1955

Leni Weber 1954

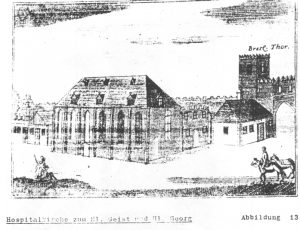

Albrecht Haselbach, Geschichte Namslaus, S.26. Krakauer Tor von 1398

Korrektur und Druck 25.7.03 Berlin

[1] Am 2. September 1870 gewannen die vereinten deutschen Heere die Schlacht bei Sédan, Napoleon III. wurde gefangen genommen. Sturz des Empires, Kaiser in Kassel, später nach England, dort +1873. Seit diesem Zeitpunkt gibt es die III. Republik, bis 1940.

[2] Die Hereros sind ein Bantuvolk in Namibia, Angola, Botswana; Rinderzucht und –verehrung; heute noch etwa 160 000 Seelen (zumeist Christen)

[3] Anmerkung von Annemarie Baumgartner: „Das Schild Göllschau stand noch am Eingang zur Farm, als ich da war“ (Ende 70er Jahre des 20.Jh.)vgl.Foto vorige Seite

[4] Lichterfelde ist ein grüner Vorort von Berlin, in dem Webers nach Ernst Webers Pensionierung lebten; sie hatten es nicht weit zu uns Böhmers im Devrientweg.

[5] Mars-la Tour, zwischen Verdun und Metz gelegener Ort, wo eine entscheidende Schlacht 1870 stattfand.

[6] Anmerkung von Annemarie Baumgartner, leider nicht lesbar.

[7] Else Bieder heiratete unseren Großvater Ferdinand Becker.

[8] Seit 1873 hatten wir in Deutschland Goldwährung, daneben bis 1907 noch Silberwährung. Die Banknoten waren zu einem Drittel mit Gold, zu 2/3 mit Handelswechseln gedeckt. Goldwährung war zu dieser Zeit europäischer Standard., galt aber auch in den USA, Russland, Japan.

[9] Ein Böttcher macht Töpfe und vor allem Fässer aus Holz für das Bier – aber auch für Wein und Cognac.

[10] Anmerkung von Annemarie Baumgartner, nicht leserlich

[11] fröstelnd

[12] d.h. im 19.Jh.

[13] Acorus Calamus, würziges Aronstabgewächs, in Asien und Europa verbreitet; das Öl dient als Magenmittel und Arzneimittelzusatz

[14] Webers wohnten von 1917-1937 in der Drakestraße, einen guten Fußmarsch von uns entfernt